【15分で完成】三井住友銀行の相続手続依頼書、書き方講座

「三井住友銀行の相続手続依頼書の書き方が知りたい」

はじめて経験する相続手続依頼書の記入。書き方が分からず困っている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、三井住友銀行の相続手続依頼書の書き方を、記入例を交えながら解説します。この記事を読めば、相続手続依頼書の書き方がきっと分かるでしょう。

相続手続依頼書とは?

相続手続依頼書とは、相続が発生した預金等をどのように相続手続きしてもらうか、銀行に対して依頼する書類です。

この相続手続依頼書は、それぞれの銀行が独自に発行している書類です。そのため各銀行で若干名称が違います。三井住友銀行の場合は「相続に関する依頼書」と呼ばれています。

相続手続依頼書の受け取り方法

三井住友銀行の相続手続依頼書の受け取り方法は、2つあります。

1.三井住友銀行の相続専門部署に電話する

まず1つは、下記の相続専門部署に電話して受け取る方法です。このフリーダイヤルは、相続が発生したことを伝える窓口ですが、今後預金の相続手続きで必要な書類も送ってくれます。

●月~金 9:00~16:00

(土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く)

お亡くなりになったご連絡専用フリーダイヤル

0120-141-611(通話料無料)サービス番号「#1」を入力してください。

2.最寄りの店舗で受け取る

相続手続依頼書は、自分が通いやすい三井住友銀行の店舗で受け取ることができます。店舗に行って「預金の相続手続きに関する書類が欲しい」と伝えれば、その場で受け取ることができます。

1,2のどちらの方法でも大丈夫ですが、まずは相続専門部署から相続手続依頼書を受け取り、間違えてしまった時や今すぐに欲しい場合に店舗で受け取ると手間が省けていいかもしれません。

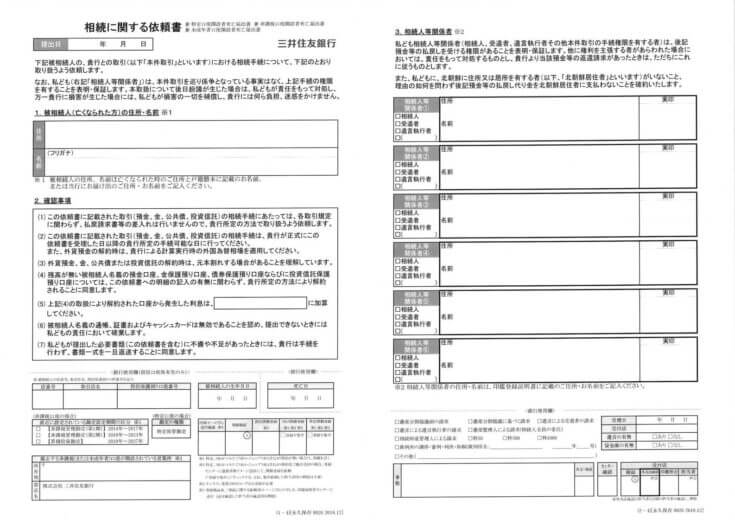

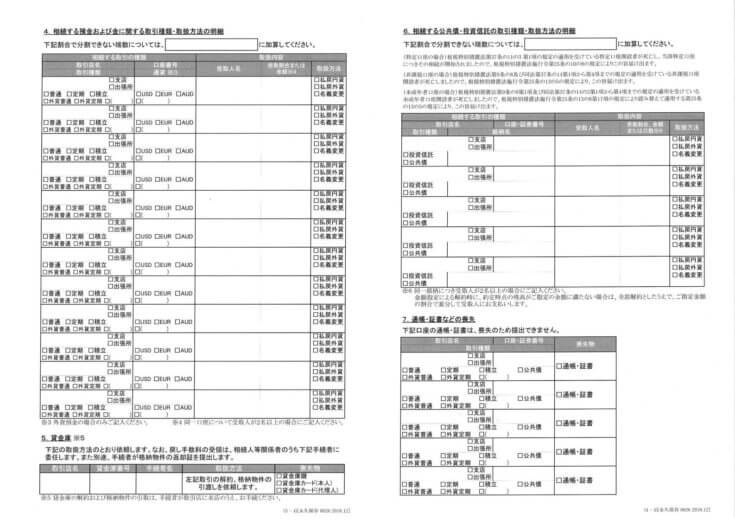

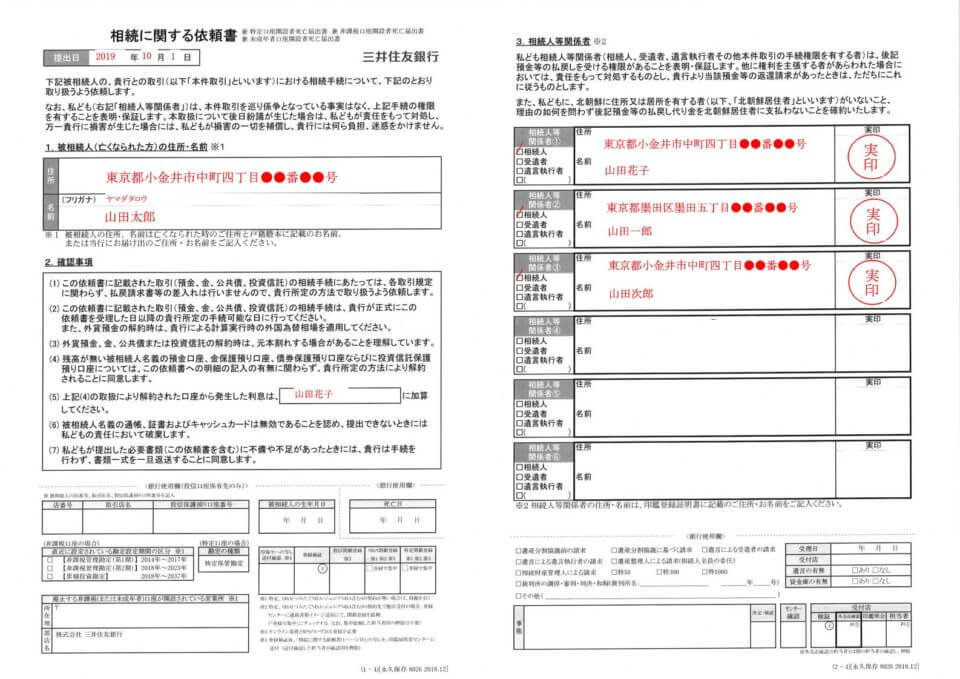

三井住友銀行の相続手続依頼書の見本

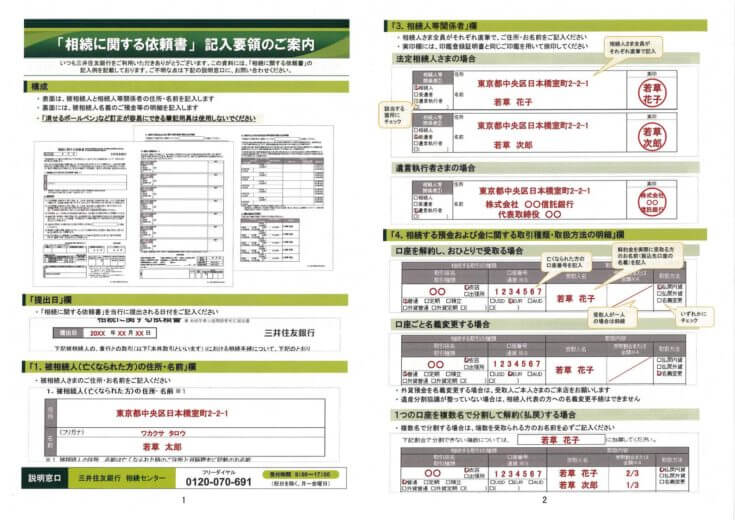

三井住友銀行の相続手続依頼書は、下記のようにA3サイズの用紙1枚です。こちらは両面に記入する箇所用意されています。ちなみに消せるボールペンでの記入は認められていません。一般的なボールペンを使用しましょう。

ではこの相続手続依頼書を記入していきます。分かりやすいように次のような、よくある相続事例で解説します。

よくある相続事例 ~夫が亡くなり妻、子供2人が相続人のケース~

今回は、夫が亡くなり妻、子供2人が相続人というよくあるケースで説明します。まずは事例の説明です。

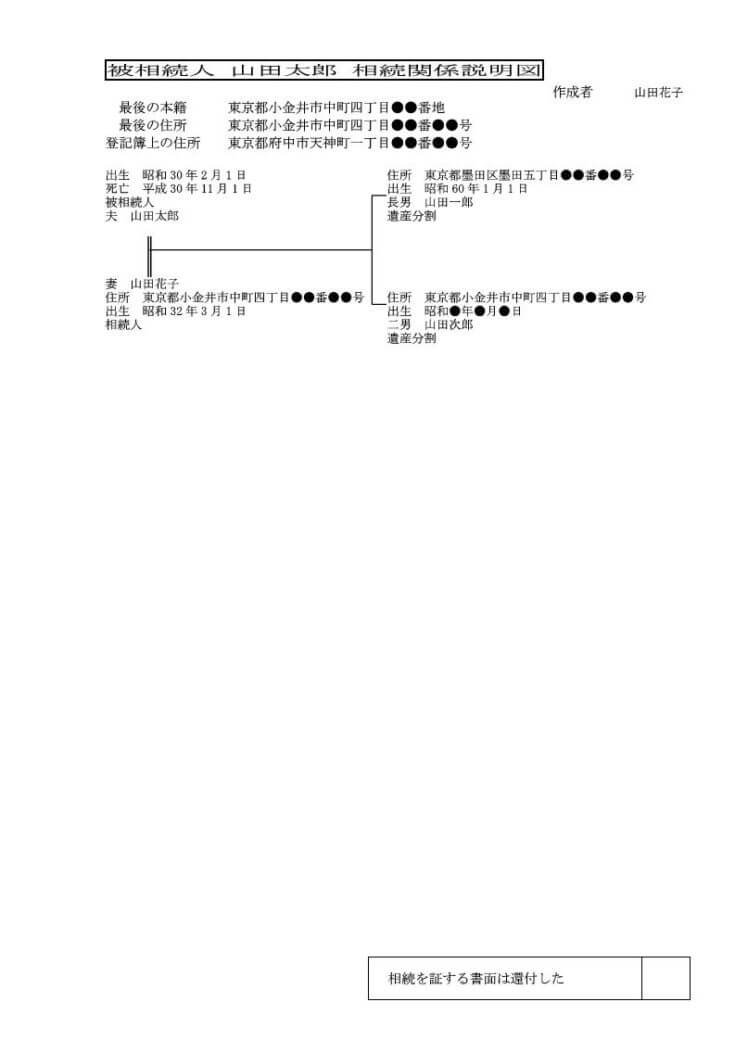

平成30年11月1日に小金井市在住の山田太郎が亡くなり、妻、長男、次男の3名が相続人です。妻は、ご主人名義の三井住友銀行の口座を相続をしたいと考えています。口座は小金井支店に普通預金と定期預金があり、府中支店に普通預金(通帳は紛失)があります。

このケースをまとめると下記のようになります。

| 被相続人 | 山田太郎(ご主人・小金井市在住) |

|---|---|

| 相続人 | 山田花子(妻・小金井市在住)、山田一郎(長男・墨田区在住)、山田次郎(次男・小金井市在住) |

| 遺産 |

|

また分かりやすいように、相続関係を相続関係説明図で下記のようにまとめました。

では事例が整理できたところで、具体的な書き方を見ていきましょう

三井住友銀行の相続手続依頼書の書き方

上記のよくある相続事例をもとに三井住友銀行の相続手続依頼書を書いていきます。読み進めていけば相続手続依頼書が書けるようになるでしょう。

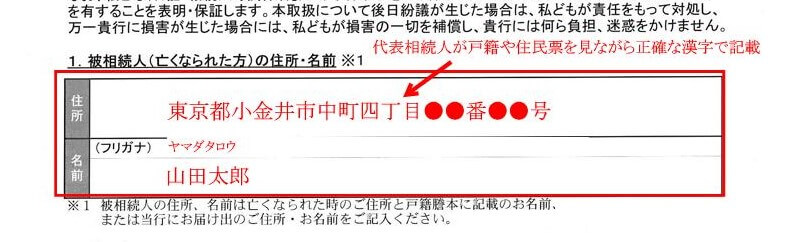

1.被相続人の住所・氏名を記入する

まずは、下記の記載例のように被相続人の住所・氏名を記入します。実際に記入するのは代表相続人です。つまり今回のケースでは妻が代表相続人なので妻が記入します。

被相続人の住所・氏名は戸籍謄本や住民票を見ながら、漢字を正確に記入します。例えば「渡辺」「渡邊」「渡邉」などです。

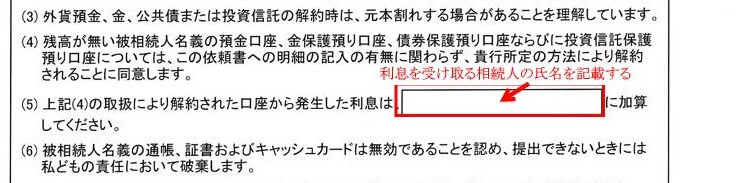

2.利息の受取人の氏名を記入する

定期預金などでお金を預けていると、通帳に記載がある金額+利息が発生します。その利息を受け取る方の氏名を記入します。今回のケースでは妻が受け取るので、妻の氏名を記入します。そうすると下記のようになります。

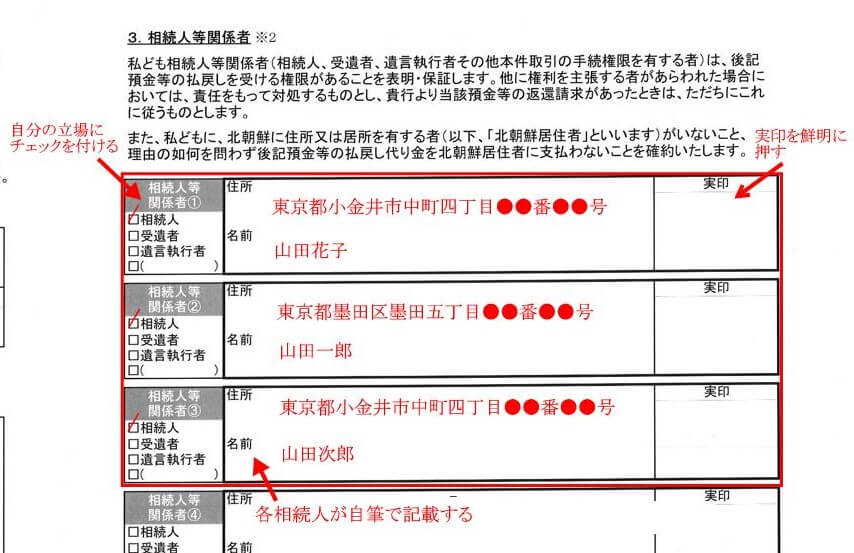

3.相続人全員の住所・氏名・実印

次に、相続人全員の住所・氏名を記入のうえ、実印を押印し、自分の立場にチェックを入れます。ここで注意しなければいけないのは、代表相続人が全員分を代筆してはいけません。各相続人が自署する必要があるのです。

「バレないだろう」「面倒だから書いちゃおう」などと考えて代筆してしまうと、後に相続トラブルに発展しかねません。絶対やめましょう。

今回のケースでは相続人は妻、長男、次男なのでそれぞれが自署します。そして、実印で押印するのです。押印は欠けたり、潰れたりしないように鮮明に押しましょう。万が一失敗したら、空いてるスペースにもう一度押します。そして最後に、自分の立場である「相続人」にチェックを付けます。そうすると下記のようになります。

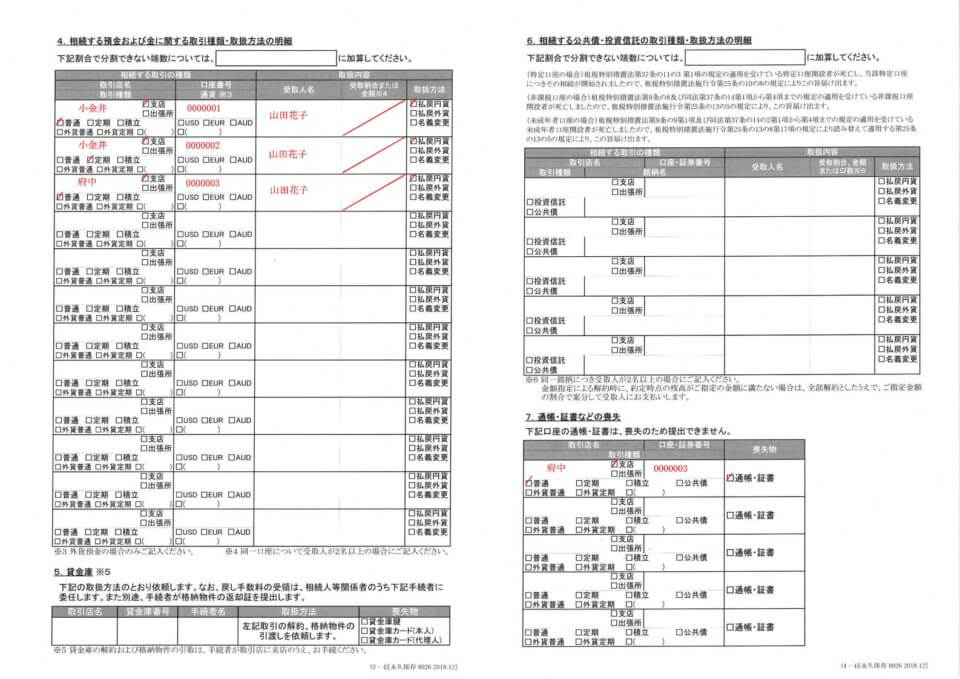

4.相続する口座を記入する

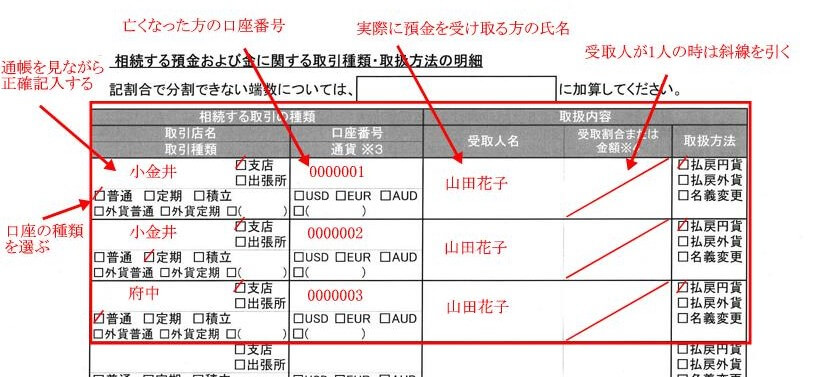

相続をする口座の通帳やキャッシュカードを用意し、支店名や口座番号を正確に記入します。ここでは、一番ケースの多い「口座を解約して一人で受け取る場合」と「口座を解約して複数人で分割して受け取る場合」の記載例をご紹介します。

口座を解約して1人で受け取る場合(今回の事例)

「取扱店名」や「取引種類」「口座番号」は通帳を見ながら正確に記入します。今回は「小金井支店」「普通預金」「0000001」と記入しました。普通預金と定期預金で口座番号が違う時は、別々に記載します。「外貨」の部分は外貨預金の場合のみ記入します。次に「受取人」です。ここには実際に預金を受け取る方の氏名を記載します。今回のケースだと「妻の氏名」です。「受取割合または金額」については受取人が1人の場合は「斜線」を引き、記入する必要はありません。そして最後に「取扱方法」で「払戻円貨にチェック」を入れます。

今回の事例で記入すると下記のようになります。

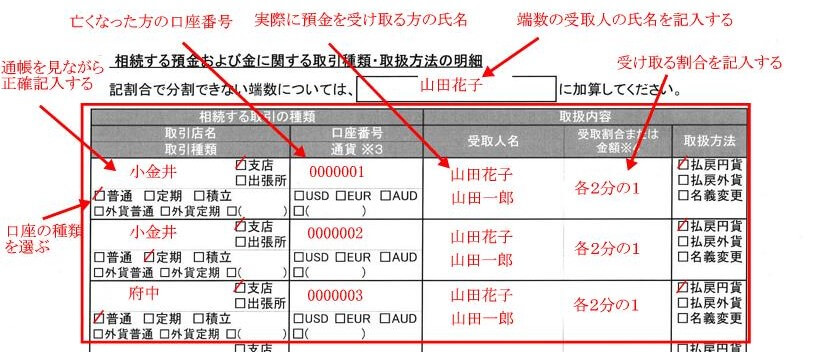

口座を解約して複数人で分割して受け取る場合

このケースは、例えば100万円の普通預金を2人で50万円ずつ分ける場合です。

「取扱店名」や「取引種類」「口座番号」「外貨」「取扱方法」の記入方法は、1人で受け取る場合と同じです。違う箇所は「受取人」と「受取割合または金額」、「端数の受取人」です。まず「受取人」は実際に預金を受け取る方2人の氏名を記入します。「受取割合または金額」はその割合を書きます。今回なら「各1/2」と記載します。「端数の受取人」は割り切れない端数の受取人の氏名を書きます。

このケースで記入すると下記のようになります。

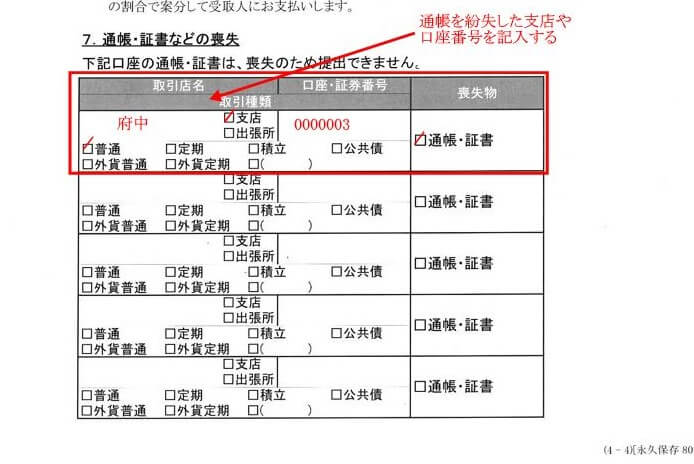

5.通帳・証書などの喪失

相続する口座の内、通帳を無くしている口座がある場合は、それを届け出る必要があります。今回のケースでは府中支店普通預金(口座番号0000003)の通帳を紛失していることから、それを届け出ます。こちらを記載すると下記のようになります。

6.提出日を記入し相続手続依頼書の完成

最後に提出日を記入して完成です。提出日は実際に銀行の窓口に提出する日なので、直前に記入する方がいいです。今回の事例で記入をすべて終えると下記のように相続手続依頼書が完成します。この相続手続依頼書の原本は三井住友銀行に提出してしまうので、提出前にコピーを取っておきましょう。

貸金庫や公共債・投資信託がある場合

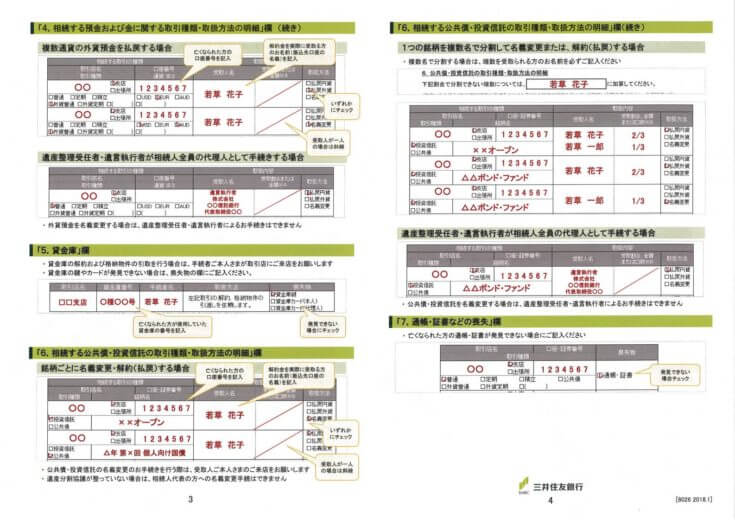

今回の事例ではありませんでしたが、亡くなった方が貸金庫を利用していたり、投資信託をしている場合もあります。それらも相続手続きの対象になります。そちらについては、下記の「記入要領のご案内」を参考に記入して頂ければと思います。記入方法は預金と大きく違いはありません。正確に記入することを心掛けてください。

プロの相続手続き代行に依頼するメリットは?

預金の相続手続きは、記事のとおり進めていけば一般の方でもできる手続きです。一方で、プロに依頼するメリットは下記のようなもがあります。

- 書類作成にかかるストレスが大きく減らせる。

- 手続きにかかる時間を大幅に節約できる。

- 銀行に何度も行く手間を省ける。

- 確実に手続きを完了できるから不安感がない。

相続手続きをプロに依頼すれば、慣れない戸籍を読んだり、遺産分割協議書の作成に時間を使う必要がなくなります。

また、預金の相続手続きでは、最低でも1~2回は銀行に行く必要があります。書類が不足していれば何度でも足を運ばなければいけません。プロに依頼すれば代理人としてあなたの代わりに銀行に行き手続きを進めてくれます。銀行に行くために仕事を休んだり、自分の時間を割く必要はありません。

代行を依頼すれば、預金が入金されるのを待っているだけで大丈夫です。空いた時間は趣味や休息、子育てや仕事などの時間にお使いください。

預金の相続手続き代行は、かなこぎ事務所にお任せください

当事務所では預金の相続手続き代行を行っており、多くの方からご依頼いただいております。この記事を読んで「ちょっと面倒くさいなぁ」「手続きする時間が無い」「自分でやるのはやっぱり不安」などと思った方は、当事務所までお電話又はメールでお問い合わせ下さい。

かなこぎ事務所では、たくさんの方に相談して頂こうと、初回の相談料を無料とさせて頂いてます。「司法書士への相談が初めてで迷っている」という方や「こんな事相談していいのかな」という方もお気軽にお問い合わせ下さい。

| サービス名 | 報酬 |

|---|---|

| 預貯金・株の相続手続き | 5万円~ |

| 相続手続き全部おまかせサポート | 19万8000円~ |

まとめ

相続手続依頼書の記入は、この記事を読みながら一つ一つを正確に記入していけば、さほど難しくはありません。

相続手続依頼書のポイントとなるのは、相続人全員に自署と押印をもらうことです。相続人全員が良好な関係あれば、自署や押印はすんなり進みますが、仲が悪かったり、付き合いがない相続人がいると自署や押印をもらうことが一苦労です。しかし、代筆してしまうと前述のとおり相続トラブルに発生する可能性があります。

この記事を読んで、「手続きが面倒くさい」「付き合いがない相続人がいる」などの事情があれば、司法書士に相談するのも手かもしれません。