【保存版】相続登記を自分でやるための完全ガイド

「相続登記は自分でもできるだろうか?」

相続登記は自分でも出来ます!

この記事では、はじめて相続登記をする方でもやり方がわかるように画像を多く使って流れを解説をしていきます。

記事を読み進めれば、あなたも自分で相続登記が出来るようになるでしょう。

よくある相続事例で考える ~遺産分割して相続登記をするケース~

相続登記の中で最も多い、遺産分割協議をして相続登記をするケースで説明していきます。このケースの内容を自分で相続登記していきます。まずは事例の説明です。

平成30年11月1日に小金井市在住の山田太郎が亡くなり、妻、長男、次男の3名が相続人となります。妻は、自宅がご主人名義のままなので自分名義に相続登記をしたいと考えています。なお、長男は結婚をしており墨田区に引越しています。

このケースをまとめると下記のようになります。

| 被相続人 | 山田太郎(ご主人・小金井市在住) |

|---|---|

| 相続人 | 山田花子(妻・小金井市在住)、山田一郎(長男・墨田区在住)、山田次郎(次男・小金井市在住) |

| 遺産 | 自宅(土地1筆、建物1つ) |

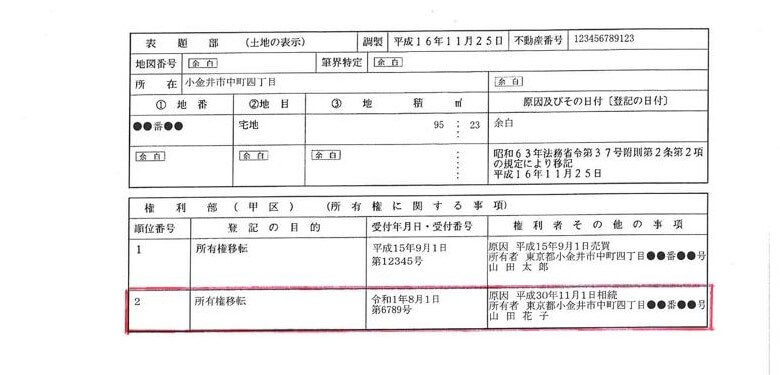

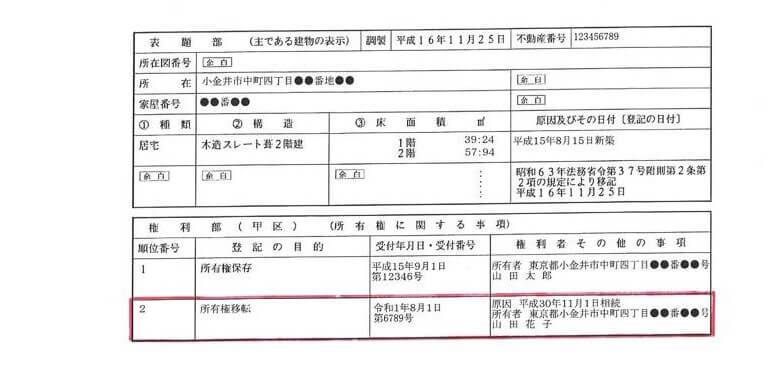

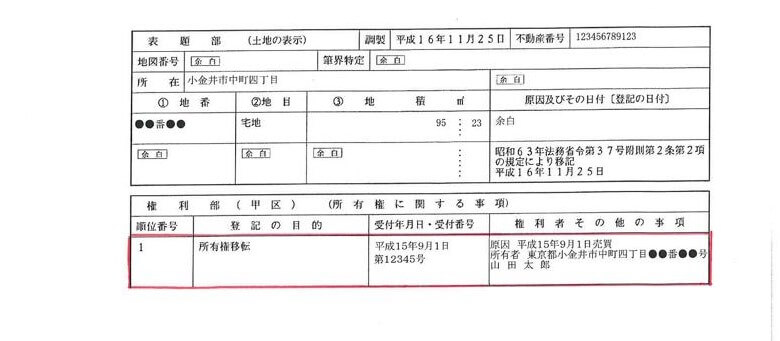

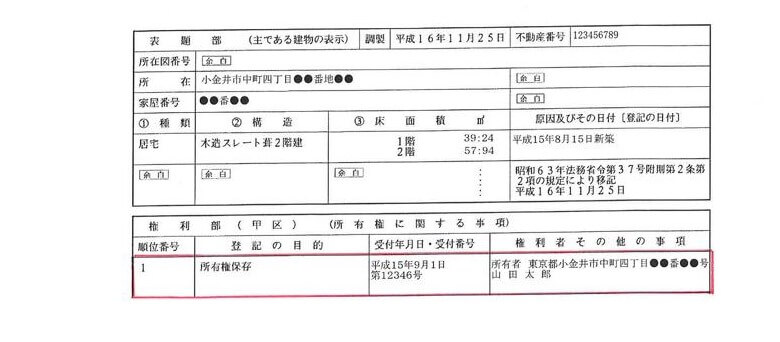

このケースの相続登記前の登記事項証明書は下記の通りです。山田太郎名義の土地と建物を山田花子名義へと変更します。

1.必要書類を確認する

はじめに必要書類を確認しましょう。ここでの必要書類とは、相続登記をするために法務局に提出する必要書類のことを指します。自分で相続登記をするときは、書類の過不足を誰もチェックしてくれないので、事前に必要書類を確認し取り忘れ・取り過ぎを防ぎましょう。

今回のケースだと下記の必要書類を取得・作成し、法務局に提出する必要があります。

| 必要書類 | 対象者 | 取得する場所 |

|---|---|---|

| 出生から死亡までの戸籍謄本 | ご主人のもの | ご主人の本籍がある 市区町村 |

| 住民票の除票 又は 戸籍の除附票 |

ご主人のもの | ご主人の最後の住所地 又は ご主人の本籍地が ある市区町村 |

| 相続人全員の 戸籍謄本 |

妻、長男、次男のもの | 妻、長男、次男の本籍が ある市区町村 |

| 不動産を取得する 相続人の住民票 |

妻のもの | 妻の住所地の 市区町村 |

| 相続人全員の 印鑑証明書 |

妻、長男、次男のもの | 妻、長男、次男の 住所地の市区町村 |

| 固定資産評価証明書 | 妻が取得 | 都税事務所 又は 市区町村の資産税課等 |

| 相続登記申請書 | 妻が作成 | 妻が作成 |

| 相続関係説明図 | 妻が作成 | 妻が作成 |

| 遺産分割協議書 | 妻、長男、次男作成 | 妻、長男、次男作成 |

なお遺産分割協議ではなく、法定相続で相続登記をする方は「土地や建物を法定相続分で相続登記する場合の必要書類」に、遺言書で相続登記をする方は「土地や建物を遺言書で相続登記する場合の必要書類」にそれぞれ詳しく必要書類の説明があります。

2.相続人の調査・確定をする

必要書類の確認が出来たら、次に相続人の調査・確定をしましょう。今回の事例では妻、長男、次男の3名が相続人となりますが、現実には知らなかった相続人が出てくることもあります。万が一、知らない相続人が出てきたら、その方も相続手続きに協力していただかないと、自分で相続登記は出来ません。そのため、相続人はほぼ確実に分かっていても、相続人の調査・確定をしましょう。

相続人の調査・確定の手続きは下記のとおりです。

相続人の調査方法

相続人の調査は、役所から戸籍謄本を取得することです。

そこで、まずは上記の表にある「出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」を集めることからはじめます。今回の戸籍謄本の移動は、下記のようになっていると想定します。

- ご主人は港区で出生し、結婚後、小金井市に転籍

- 妻は新宿区で出生し、結婚後、小金井市に転籍

- 長男は小金井市で出生し、結婚後、墨田区に転籍

- 次男は小金井市で出生し、小金井市に本籍がある

これを表にまとめると下記のようになります。

| 出生時の本籍地 | 現在の本籍地 | |

|---|---|---|

| ご主人 | 港区 | 小金井市 |

| 妻 | 新宿区 | 小金井市 |

| 長男 | 小金井市 | 墨田区 |

| 次男 | 小金井市 | 小金井市 |

出生から死亡までの戸籍謄本の取得

妻が取得するご主人の出生から死亡までの戸籍謄本は、はじめ「死亡時」の戸籍謄本から取得していきます。

死亡時の戸籍謄本を取得する

ご主人の死亡時の本籍地は小金井市であったため、妻は小金井市役所に行き「死亡時」の戸籍謄本を取得します。このとき妻が市役所に持って行くものは、身分証明書(運転免許証やパスポート、保険証など)と現金です。

窓口では下記の戸籍関係交付請求書を記載し、提出します。このときのポイントは、請求書の空いているスペースに「ご主人について取得できる戸籍すべてが欲しい」と記載しましょう。そう書くことによって、小金井市で取得できる戸籍をすべて出してくれます。

-scaled.jpg)

出生まで遡って戸籍謄本を取得する

小金井市で戸籍謄本が揃ったら、次に港区役所でご主人の戸籍を取得します。なぜなら、小金井市で取得できる戸籍は、妻と結婚した後の戸籍謄本ですので、結婚前の戸籍謄本は港区役所にあるからです。出生まで遡っていくのです。

港区役所に行って戸籍謄本を取得する方法もありますが、急ぎの用事がなければ郵送で取得しましょう。郵送で戸籍謄本を取得するには、戸籍関係交付請求書、小為替(1000円分を3枚)、封筒(送付用と返信用)、切手、身分証明書(運転免許証やパスポート、保険証など)のコピーを用意する必要があります。

例示として港区役所の郵送申請用の戸籍関係交付請求書を下記に掲載します。

この請求書にも、空いているスペースに「ご主人について取得できる戸籍すべてが欲しい」と記載しましょう。そうすることで、具体的に戸籍謄本が欲しいのか、除籍謄本が欲しいのか、改製原戸籍が欲しいのか、を記載しなくても役所の方で取得してくれます。

なお、戸籍謄本の取り方をもっと知りたい方は「相続で必要になる戸籍などの書類の集め方」に詳しく掲載しています。

相続人全員の戸籍謄本の取得

ご主人の戸籍謄本が全部集まったら、次に相続人全員の戸籍謄本を集めます。ご主人の場合と異なり、今現在、本籍を置いている役所で取得できる戸籍謄本のみで大丈夫です。今回のケースだと妻と次男は小金井市役所、長男は墨田区役所です。

この戸籍謄本は、それぞれの相続人が自分自身で取得するのが一番簡単に取得できる方法です。家族であっても、他の者が取得するとなると委任状が必要になります。出歩けない事情がない限りは、自分自身で取得してもらいましょう。

毎週ではありませんが、休日窓口が開いている役所も多いですので土、日曜しかお休みがない方であっても取得は出来ます。

相続人の確定

「出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」がすべて集まったら、戸籍の内容を確認します。ご主人に他に子供はいないか、戸籍はすべて集まっているかなどを読み解きます。

自分で相続登記をするときの一つの山場がこの相続人の確定作業です。

3.印鑑証明書、住民票の取得する

相続人の調査・確定が終わったら、ご主人の住民票除票、妻の住民票、相続人全員の印鑑証明書を取得しましょう。今回は説明のため、相続人の調査・確定の時と分けていますが、実際には相続人の調査・確定で役所を訪れた際に同時に取得してしまいます。そうすることで二度手間にならず効率よく書類が集まります。

4.不動産の調査をする

相続登記をする不動産の調査をします。不動産の調査をしないと相続登記をしなければいけない不動産を抜かしてしまい、再度自分で相続登記を申請しなければいけないリスクが生じます。特に抜かしてしまいがちなのが、隣人で共有している私道部分です。私道部分は所有している意識が薄いため、抜かしてしまうことが多いのです。

そのようなことが無いためにも下記の調査をしましょう。

権利証で確認する

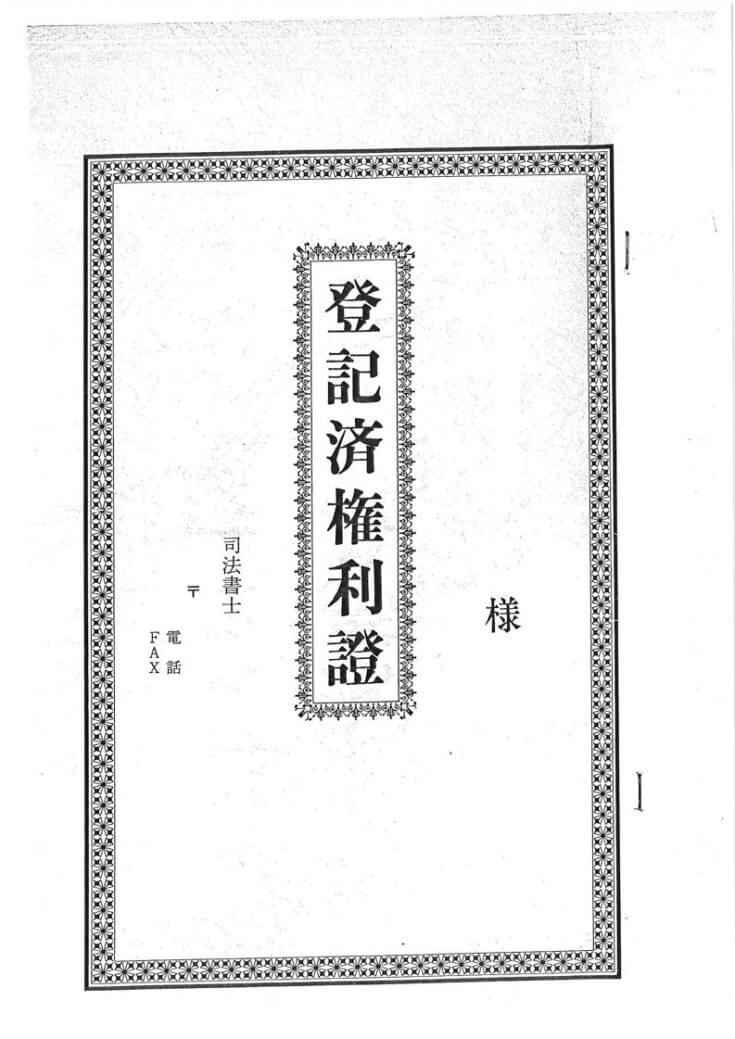

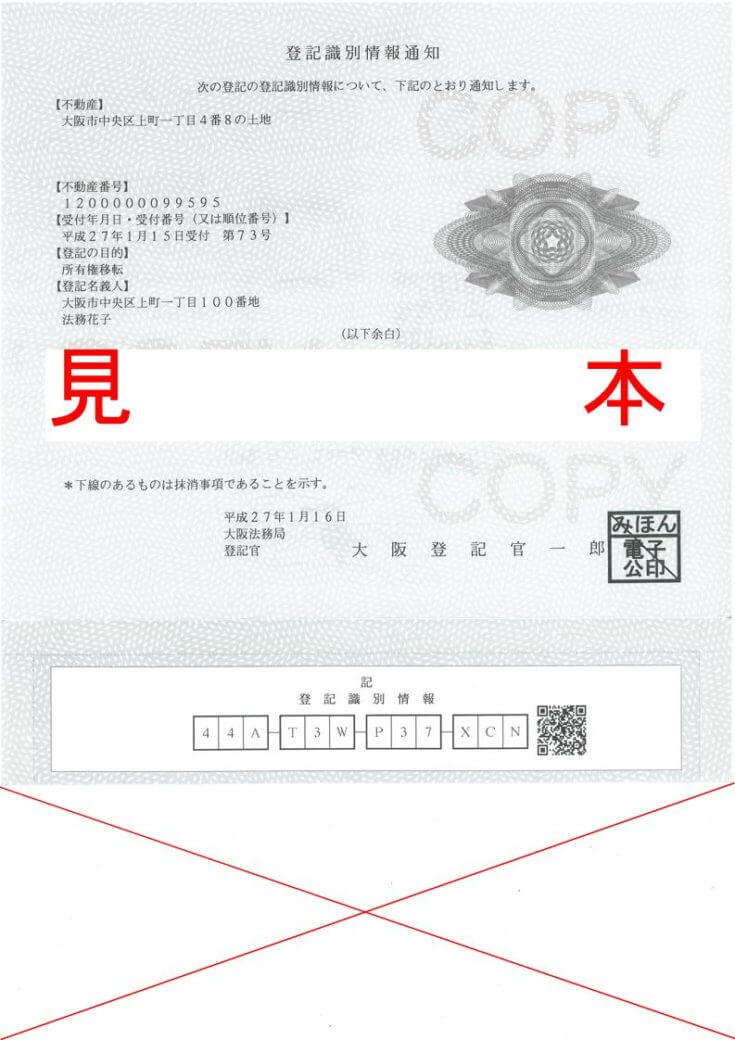

権利証は不動産を買った時や相続した時などに発行される書類です。権利証は昔は登記済権利証、最近では登記識別情報通知と呼ばれています。この権利証には、不動産の表示が記載されており「誰が」「どの不動産」を所有しているか記載されています。

権利証は法務局に提出する必要はありませんが、自分で相続登記をするために役立つ資料になります。

今回のケースであれば、ご主人が不動産を取得した際の権利証を見つければ、相続登記をすべき不動産は確認出来ます。権利証は使用する機会が滅多に無いため、金庫や押し入れに締まっていることが多いです。なお、権利証は再発行出来ない書類なので、見つからない場合は他の書類で不動産の調査をします。権利証や登記識別情報の見本は下記の通りです。

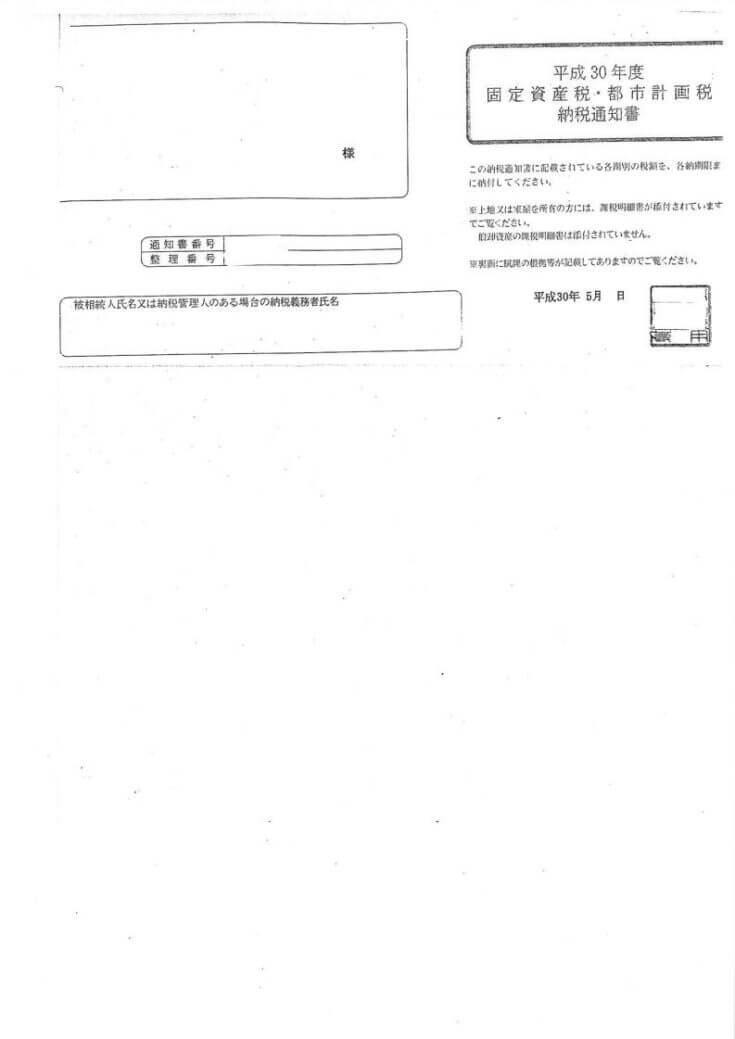

固定資産税の納税通知書で確認する

固定資産税の納税通知書は、不動産を持っている方に対して固定資産税の納付をお知らせする通知書です。毎年6月前後に不動産の所有者宛に届きます。この納税通知書には、固定資産税が掛かる不動産の表示が記載されています。

今回のケースであれば、ご主人宛に納税通知書が毎年届いていたはずなので、それで相続登記をすべき不動産は確認します。

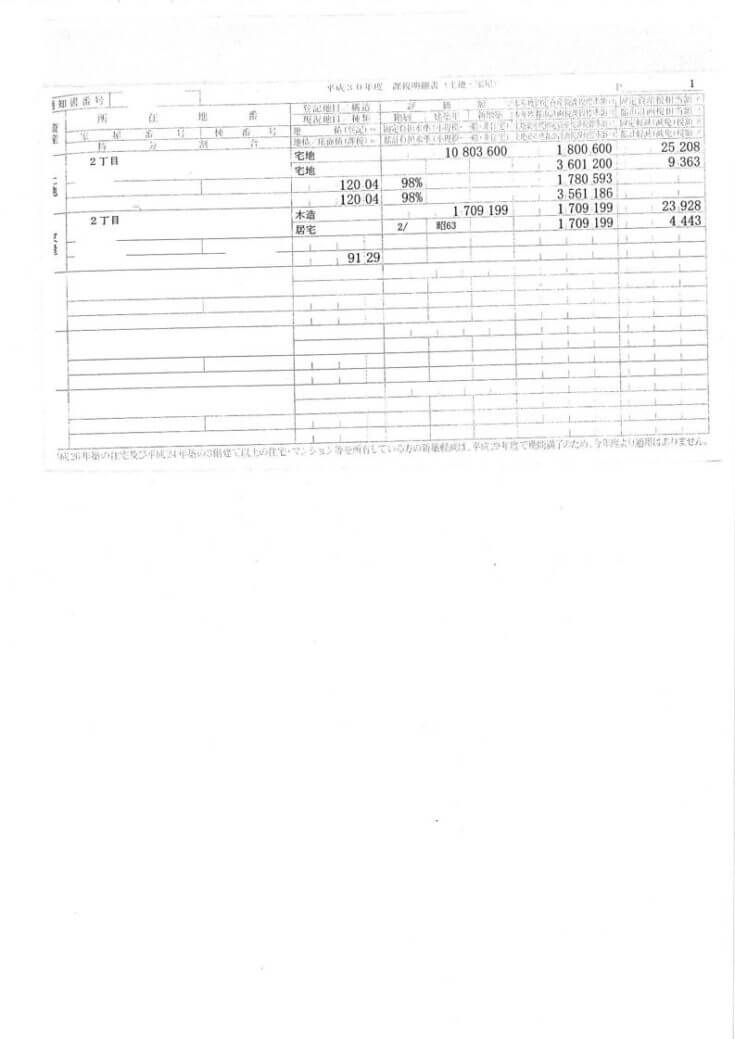

固定資産評価証明書・名寄帳を取得する

固定資産評価証明書は固定資産評価額が記載された書類です。この書類は不動産の調査以外にも、後半で出てくる登録免許税の計算に使用しますので必ず取得しましょう。また名寄帳とは、亡くなった方がその市町村内に持っている土地建物を集め、一覧表にした書類です。この2種類の書類は、東京23区であれば都税事務所、それ以外の地域であれば役所の担当部署で取得出来ます。

登記事項証明書を取得する

法務局に行き登記事項証明書(登記簿)を取得します。法務局はどこに行っても大丈夫です。自分で行きやすい法務局を選びましょう。法務局に行く際は、これまでで調査した、権利証や納税通知書、固定資産評価証明書、名寄帳などの資料を持って行きます。そしてそれらの資料に記載がある不動産の登記事項証明書を全部取得します。

不動産の調査の方法については「遺産の不動産を確実に調査するための3つのステップ」の記事で詳しく解説しています。

5.遺産分割協議をする

相続人の調査・確定をし、相続登記をする不動産が確定したら次に遺産分割協議をしましょう。遺産分割協議は相続人全員でしないと無効になります。そのため、相続人の調査・確定をして、相続人を漏らさない必要があります。また、不動産の調査をした後に遺産分割協議をすることで、遺産分割協議をしなければいけない不動産を抜かすことがありません。抜かして遺産分割協議をしてしまうと「遺産を隠した」「もう一回遺産分割協議をしたくない」など相続が揉めてしまう原因になります。自分で相続登記をして揉めごとに発展しないためにも遺産分割協議前にしっかり相続人の調査・確定、不動産の調査をしましょう。

今回のケースだと妻、長男、次男の3人で遺産分割協議をして、妻が不動産を相続することに決まりました。遺産分割協議の方法に決まりはありませんので、3人で会って話し合う、電話で話すなど、どんな方法でも大丈夫です。全員が集まる必要はないのです。

遺産分割協議をするうえでのポイントは、お互いの意見を聞き争いにしない、安易に不動産を共有名義にしない、相続などの税金も考慮するなどがあります。なお、遺産分割協議の方法については「相続で揉めないための遺産分割協議8つのポイント」の記事で詳しく解説しています。

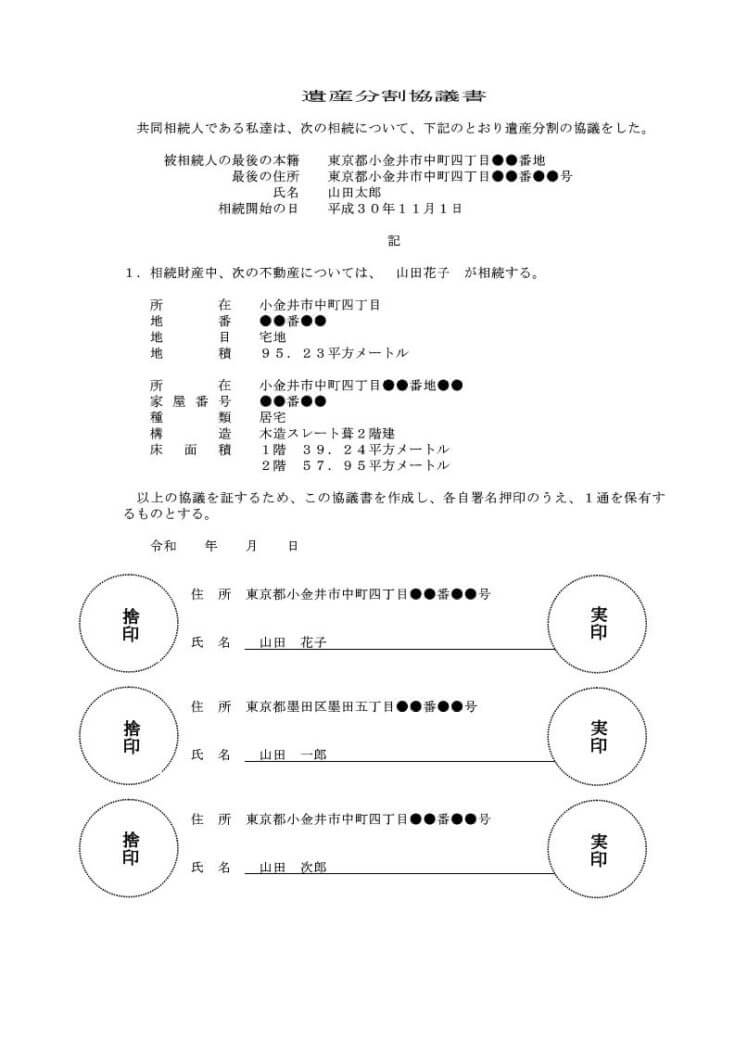

6.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が終わったら、その内容を書面にします。この書面を遺産分割協議書と言います。自分で相続登記をする際は、この書類も自分たちで作成します。今回のケースでは妻、長男、次男の3人が遺産分割協議をして妻に不動産を相続させるという内容です。この内容を書面にすると下記のようになります。

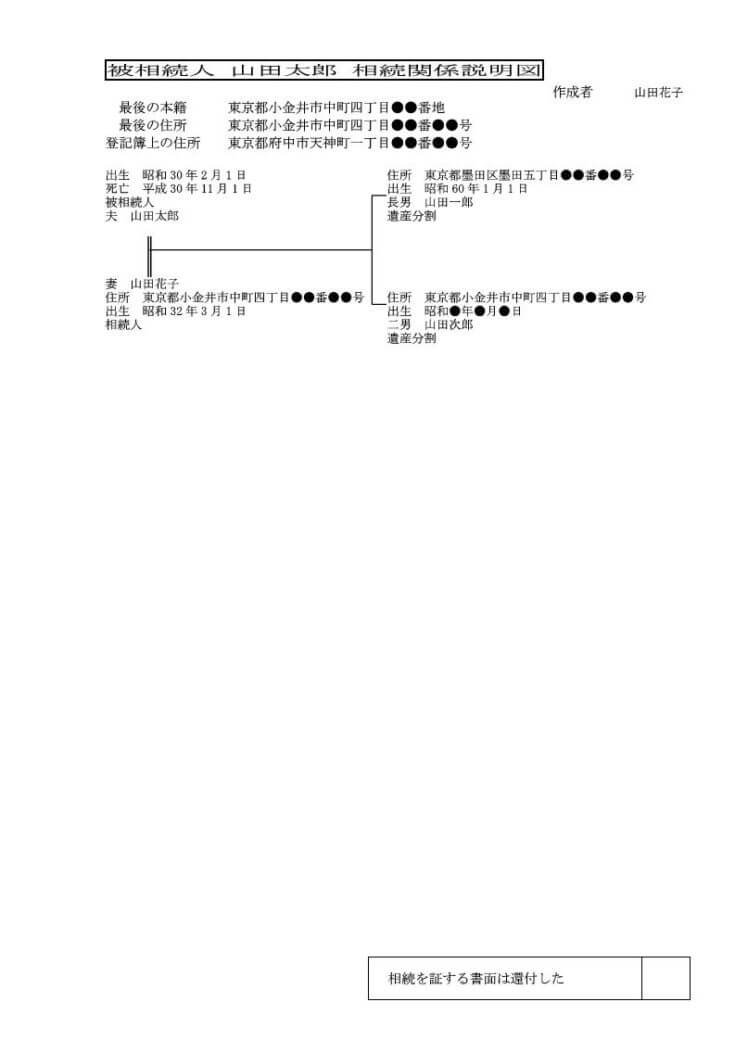

7.相続関係説明図を作成する

相続関係説明図は、下記のように相続関係を図のように表した書類です。この書類には遺産分割した内容や登記事項証明書に書かれた住所を記載する項目がありますので、このタイミングで作成しましょう。今まで集めた戸籍謄本や住民票、登記事項証明書を見ながら正確に作成します。

今回のケースだと、妻、長男、次男の3人が遺産分割協議をし、妻が不動産をすべて相続した場合の相続関係説明図です。ポイントとしては妻の氏名の個所に「相続人」長男、次男の氏名の個所に「遺産分割」との記載があります。この記載で妻、長男、次男の3人が遺産分割をし、妻がすべて相続したことが分かるのです。

8.登録免許税を計算する

登録免許税は相続登記をする際に納める印紙代です。法務局が金額を教えてくれるわけではありませんので、自分で金額を計算して納めます。

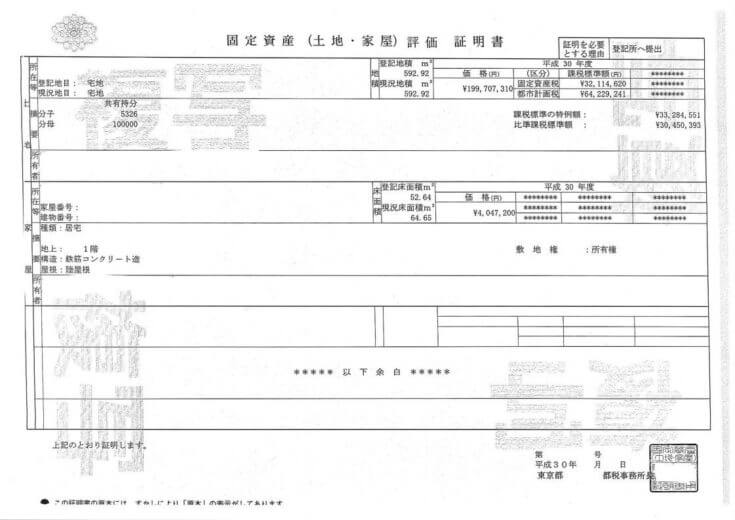

登録免許税を計算するには固定資産評価証明書が必要です。東京23区内であれば都税事務所、23区外であれば市町村の資産税課で取得できます。固定資産評価証明書をもとに戸建ての場合とマンションの場合に分けて計算方法を解説します。

戸建ての場合

下記の固定資産評価証明書をもとに計算します。土地の評価額は42,324,920円、家屋は1,048,000円ということが分かります。

- 土地と家屋の評価額を足し算します。

42,324,920円+1,048,000円=43,372,920円 - 43,372,920円の1000円未満を切り捨てます。

43,372,000円 - 税率(0.4%)を掛けます。

43,372,000円×0.4%=173,488円 - 100円未満を切り捨てます。

173,400円

この173,400円が登録免許税として法務局に納める金額です。

マンションの場合

下記の固定資産評価証明書をもとに計算します。土地の評価額は199,707,310円、家屋は4,047,200円ということが分かります。戸建てとの違いは、土地の評価です。この199,707,310円はマンションの底地すべての面積の評価です。マンションの底地は、マンションに住んでいる方全員で共有していますので、土地の持分(今回は土地の摘要に100000分の5326と記載あり)をもとに土地の評価を計算します。

- 土地の評価額を計算します。

199,707,310円×(5326÷100000)=10,636,411円 - 土地と家屋の評価額を足し算します。

10,636,411円+4,047,200円=14,683,611円 - 14,683,611円の1000円未満を切り捨てます。

14,683,000円 - 税率(0.4%)を掛けます。

14,683,000円×0.4%=58732円 - 100円未満を切り捨てます。

58700円

この58700円が登録免許税として法務局に納める金額です。

9.法務局の管轄を調べる

相続登記の申請は、自分で選んだ任意の法務局に提出すれば良いわけではありません。不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。今回のケースでは小金井市の不動産ですので、東京法務局府中支局に提出する必要があります。ここで間違った管轄に提出すると却下されてしまい、二度手間となってしまうので下記の管轄のご案内から提出する法務局を調べましょう。

10.相続登記申請書を作成する

今回のケースで相続登記申請書を作成すると下記のようになります。

法務局では相続登記申請書のひな型を下記ページで掲載しています。今回のケースに当てはまらなく場合は、自分の相続登記のパターンにあわせて相続登記申請書を作成しましょう。

11.相続登記を申請する準備をする

相続登記の組み立て方をご紹介します。相続登記は先ほど作成した「相続登記申請書」と「添付書類(原本)」、「添付書類(コピー)」を併せて提出する必要があります。明確な決まりはありませんので、自分で好きなように準備していただいても大丈夫ですが、せっかくなのでオススメの方法を記載します。

添付書類(原本)をコピーする

ここでコピーする添付書類は遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、住民票の除票、評価証明書です。戸籍はコピーする必要はありません。ちなみにコピーをする時は、縮尺を変えずに元の大きさのままコピーします。

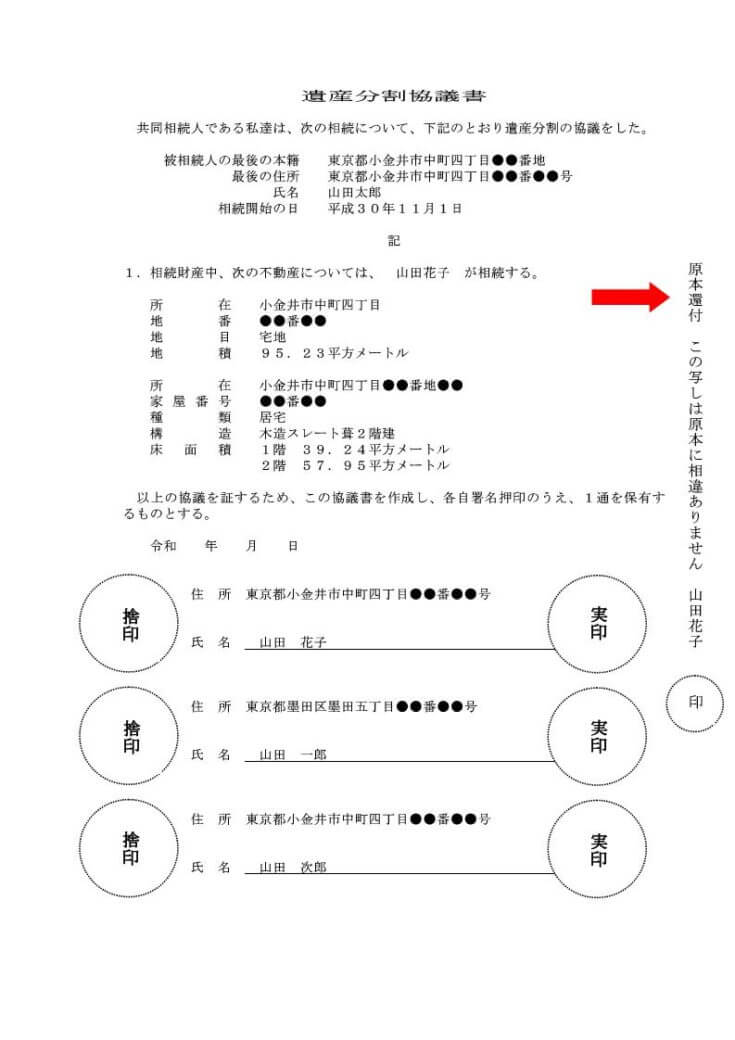

添付書類(コピー)に原本還付の記載をする

コピーした遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、住民票の除票、評価証明書のうち遺産分割協議書だけで大丈夫ですので空いているスペースに「原本還付この写しは原本と相違ありません」と記入し「氏名」を記載したら「認印」を押します。

添付書類(コピー)に割印をする

コピーした遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、住民票の除票、評価証明書をホッチキスでとめたら、それぞれの書類を割印していきます。

相続登記申請書とコピーした添付書類をホッチキスでとめる

添付書類の準備が終わったら下記の順番で書類並べてホッチキスでとめます。

- 相続登記申請書

- 相続関係説明図

- コピーした遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、住民票の除票、評価証明書

最後に添付書類(原本)を付ける

上記の①~③の後ろに添付書類(原本)を付けたら完成です。戸籍も忘れずに付けましょう。

12.法務局で相続登記を申請する

これまでの手続きで自分で相続登記をする書類の準備が整いました。そこで次に法務局に行ってから行う手続きを解説します。

収入印紙を買う

先ほど計算した登録免許税は、現金で納付するのではありません。収入印紙で納付します。法務局に行く前に郵便局などで購入することも出来ますが、法務局の建物の中に収入印紙売り場が併設されていますので、そちらで購入する方が郵便局に行く手間が省けていいでしょう。収入印紙売り場では「●●円分の収入印紙を下さい」と言えば大丈夫です。

もし、2つの相続登記申請書を申請するときは、申請書ごとに収入印紙を購入します。

例えば1件目が1万円の登録免許税で、2件目が2万円の登録免許税だったとします。そのとき「3万円分の収入印紙を下さい」と言ってしまうと、3万円分の1枚の収入印紙しか渡されないので、2件の申請書に収入印紙が貼れません。この時は「1万円分と2万円分の収入印紙を下さい」と伝えましょう。そうすれば、2件の登記申請書にそれぞれ収入印紙が貼れます。

収入印紙を貼る

収入印紙を購入したら、相続登記申請書に収入印紙を貼り付けます。司法書士が手続きをするときは、相続登記申請書に収入印紙だけを貼るページを設けて、そこに貼ったりしますが、ご自身で相続登記をする際は、相続登記申請書に貼ってしまいましょう。

ただし、申請内容が隠れてしまうとまずいので、空いているスペースに貼ってください。

不動産登記の申請窓口に提出する

収入印紙を貼った相続登記申請書と準備をした必要書類をまとめて、不動産登記の申請窓口に提出します。申請内容に誤りがないかの確認は窓口では行わないので、申請窓口は書類の提出だけとなります。

登記完了日を確認する

不動産登記の申請窓口の近くに、登記完了予定日が表示されています。相続登記は即日、その場で完了することはありません。時期や法務局にもよりますが、登記が完了するまで、2週間程度掛かります。

登記は完了したとしても、法務局から連絡はありません。そのため、自分でいつ完了するか把握しておく必要があるのです。

13.相続登記が完了したか法務局に確認する

相続登記は完了したからといって、法務局から完了の連絡があるわけではありません。完了予定日になったら、自分で法務局に電話して確認する必要があります。完了予定日に完了していることが多いですが、混雑する時期だと伸びてしまうことがあるからです。完了しているか確認をしてから法務局に行かないと二度手間になる可能性がありますので、確認をしましょう。

法務局に問い合わせるときは、受付番号が分かればそれを伝えてください。受付番号が分からない時は、今回相続登記を申請した不動産の登記事項証明書に書いてある、所在・地番・家屋番号を伝えてください。

14.法務局へ行く

登記が完了したら、登記申請の際に使用した印鑑と身分証明書を持って法務局に行きます。印鑑と身分証明書を忘れると書類を受け取ることが出来ませんのでご注意ください。相続登記を申請した窓口に行き、「相続登記の完了書類を受け取りに来ました」と伝えましょう。

15.相続登記完了書類を受け取る

相続登記の完了書類を法務局から受け取ります。受け取る窓口は相続登記を申請した窓口で大丈夫です。完了書類は、「登記識別情報」「登記完了証」「戸籍謄本・住民票」「固定資産評価証明書」です。その中で特に重要なのが「登記識別情報」です。昔でいう「権利証」に当たるものです。

登記識別情報は、無くしてしまうと再発行は出来ません。また他人に内容が見られてしまうと知らないうちに、不動産が移転されてしまうリスクがあります。大切に保管してください。

16.登記事項証明書を取得する

完了書類を受け取ったら、法務局でもう一つやることがあります。それは、改めて相続登記をした不動産の登記事項証明書を取得するのです。

なぜなら、自分が申請した登記内容と、出来上がった登記内容が正しいか確認する必要があるからです。法務局の職員もプロですが、人ですので稀に間違いが発生します。所有権を取得した人の氏名や住所に間違いがないか、自分で必ずチェックをしましょう。

相続登記完了後の登記事項証明書は下記のようになりました。これで相続登記は無事終了です。

まとめ

手続きは少し面倒かもしれませんが、解説した順番に手続きを進めれば相続登記は自分で出来ます。土日しか休みのないサラリーマンであっても、役所の休日窓口を利用して戸籍謄本を集めることが出来ますし、相続登記で使えるひな型はインターネット上に溢れていますので、そちらを使用して相続登記を自分で行うことも可能でしょう。

「実費以外に費用は掛けたくない」「少し手間でも自分でやりたい」という方は、是非この記事を参考に手続きをしてみて下さい。

時間がない、手間をかけたくないという方のために、当事務所ではサポートプランをご用意しています。

-scaled.jpg)

_ページ_2-scaled.jpg)

_ページ_1-scaled.jpg)