【保存版】自筆証書遺言書の保管制度を自分で利用するための完全ガイド

「遺言書を自分で作ったから保管制度も自分でやりたい!」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、遺言書の保管手続きの概要や流れ、メリット・デメリットそしてQ&Aまで、保管制度を分かりやすくまとめました。

この記事を読めば、自分で遺言書の保管手続きが完了出来るでしょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、自分の手書きで作る遺言書のことです。複数ある遺言書の中でも一番簡易に作れる遺言書です。原則として全ての文章を手書きする必要がありますが、2019年1月13日より財産目録については、手書きではなく通帳や登記簿などの証明書を付けても有効になる改正がありました。

自筆証書遺言の作り方は「【2019年改正に対応】自筆証書遺言の作成6つのポイント」に詳しく掲載してます。

この自筆証書遺言について2020年7月10日より更に改正があり、新しい制度が始まります。それは下記の制度です。

自筆証書遺言書の保管制度

自筆証書遺言書の保管制度とは、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を預ける制度です。従前の自筆証書遺言は本人の自宅で保管していることが多く、紛失してしまったり、改ざんが疑われるケースが多く見受けられました。また、相続人が遺言書を見つけられずに紛争の原因にもなっていたのです。

そうした問題点を解決しようと出来た新しい制度が下記の「自筆証書遺言書の保管制度」です。

この制度の創設によって、遺言書を自筆証書遺言で作った方は、「自宅等で保管」又は「遺言書保管所での保管」を選ぶことが出来るようになりました。それでは次に、遺言書の保管申請を利用するまでの流れを見てみましょう。

自筆証書遺言書の保管申請の流れ

1.自筆証書遺言を作る

まずはじめに自筆証書遺言を作成しましょう。自筆証書遺言の作り方は「【2019年改正に対応】自筆証書遺言の作成6つのポイント」に詳しく掲載してます。

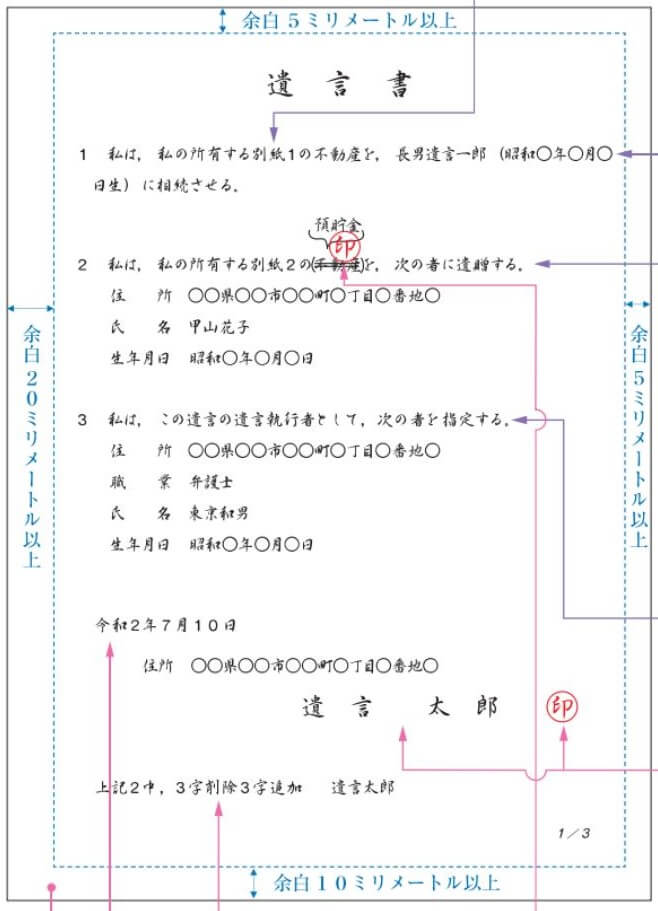

実は、遺言書保管制度を利用する場合、自筆証書遺言を作成について特有のポイントがあります。下記をご覧下さい。

上記の書類を見ると分かるように、決められた余白を取って作成する必要があるのです。単に自筆証書遺言を作成するのであれば、余白を取る必要はありませんが、遺言書保管制度を利用することが前提の場合、余白を取りましょう。

2.保管申請をする遺言保管所を決める

遺言書の保管申請書を提出する法務局の名称を記入します。保管申請が出来る法務局は下記の3つから選択できます。

- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

少し分かりにくいので具体例を挙げます。例えば、山田太郎さん(住所:小金井市、本籍:立川市、所有不動産:港区)という方が遺言書の保管申請をするとします。この場合、どこに申請が出来るか見てみましょう。

まずは、下記の表から遺言書保管所を確認します。

東京は本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5つのみが遺言書保管所に指定されていることが分かります。

次に具体的にどこが管轄かを確認します。住所地は小金井市などで府中支局、本籍地は立川市などで八王子支局、所有不動産は港区なので本局、この3ヶ所が山田太郎さんの申請出来る遺言書保管所です。この中から自分が好きな場所を選べます。

なお、管轄について詳しく知りたい方は下記から確認出来ます。

3.保管申請書を作成する

遺言書の保管を申請するときは、そのための申請書を作成する必要があります。

保管申請書の作り方は「【15分で完成】自筆証書遺言書の保管申請書、書き方講座」に詳しく掲載してます。

4.保管申請の予約をする

保管申請は予約制を取っています。予約をしないと保管申請は受け付けてくれません。予約方法は下記の2通りです。

(1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約

→ 24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能です!

【専用HPはこちら】法務局手続案内予約サービス(2) 法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約

→ 平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)

➡電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。

5.保管申請をする

遺言書を作成し、保管申請の予約を済ませたら予約した日時に本人が遺言書保管所に行き、申請をします。申請をする時の持ち物は下記の5点です。

| 遺言書 | 作成した遺言書です。ホッチキスでとめたり、封筒に入れる必要はありません。 |

|---|---|

| 遺言書保管申請書 | 上記3で記入した保管申請書です。 |

| 本籍の記載のある住民票 | 3ヶ月以内のものが必要です。 |

| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書この中から有効期限内のもの1点が必要です。 |

| 手数料 | 3900円の手数料が必要です。収入印紙で納付しますが収入印紙は遺言書保管所で購入できます。 |

上記の書類を忘れずに用意しましょう。不足があると再度遺言書保管所に行くことになります。

6.保管証の受け取り

遺言書の保管申請は書類に不備が無ければ即日完了します。手続きが完了すると遺言者の氏名や生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が発行されます。

保管証があると、遺言書の閲覧や撤回、相続人による遺言書情報証明書の取得の際に手続きがスムーズですので紛失しないようにしましょう。なお、この保管証は紛失しても再発行されません。

以上で遺言書の保管申請の手続きは完了です。この制度は自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)で預かってくれる便利な制度ですが、どのような制度にもメリットやデメリットがあります。次に遺言書の保管制度を利用するときのメリット・デメリットを見てみましょう。

自筆証書遺言書の保管制度のメリット・デメリット

遺言書の保管制度は、遺言書保管所(法務局)が遺言書を預かってくれるというメリットがあります。そうすることで遺言書の紛失や改ざんが防げるのです。デメリットとしては、遺言書保管所(法務局)に本人が行かないと制度の利用が出来ません。

このようにどのような制度にもメリットやデメリットがあります。

遺言書の保管制度メリット・デメリットをもっと詳しく知りたい方は「【2020年7月改正】自筆証書遺言書の保管制度メリット・デメリット」に掲載しています。

自筆証書遺言書の保管制度についてのQ&A

自筆証書遺言書の保管制度に関する疑問点をQ&A方式で回答していきます。

-

- Q.自筆証書遺言書の保管制度はいつから利用出来ますか?

- A.2020年7月10日から利用出来ます。

-

- Q.2020年7月10日より前に作成した自筆証書遺言はこの制度を利用出来ますか?

- A.はい。利用出来ます。2020年7月10日以降に自筆証書遺言書の保管の申請をして下さい。

-

- Q.高齢で遺言書保管所まで行けません。この制度は利用出来ますか?

- A.いいえ、利用出来ません。本人の出頭が義務付けられているので、本人が行く必要があります。介助の方が同行することは問題ありません。

-

- Q.遺言書の書き方や内容のアドバイスを遺言書保管所相談出来ますか?

- A.いいえ、遺言書保管所は遺言書の作成方法や内容の相談は出来ません。遺言書保管所で確認するのは遺言書の要件を満たしているかという点です。

-

- Q.指定された本人確認書類を持っていません。この制度は利用出来ますか?

- A.いいえ、利用出来ません。マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1点の用意が必要です。この中ではマイナンバーカードであれば比較的用意がしやすいです。

-

- Q.保管申請の手数料はいくらですか?また毎月の保管料は掛かりますか?

- A.遺言書1通につき3900円の定額です。毎月の保管料などは不要です。

-

- Q.途中で気が変わったら保管をやめられますか?

- A.はい、保管の撤回を申請すれば保管をやめられ、遺言書が返却されます。

-

- Q.保管の撤回をした遺言書は無効になりますか?

- A.いいえ、遺言書の効力とは関係ないので無効にはなりません。

-

- Q.予約をしないで遺言書保管所に申請出来ますか?

- A.いいえ、保管申請は予約制を取っているため予約が必要です。

-

- Q.自筆証書遺言は預けなければいけないのですか?

- A.いいえ、預けるのは義務ではありません。従来と同じように自宅等で保管も出来ます。ただ預けることにより、紛失や改ざんを防げるメリットはあります。

-

- Q.遺言書を預けたことを家族に伝える必要はありますか?

- A.伝える義務はありませんが、伝えておくと相続開始後、家族が遺言書を発見しやすくなり相続手続きがスムーズに進むと思います。

-

- Q.保管制度を利用するとどんなメリットがありますか?

- A.遺言書保管所に預けられるので遺言書の紛失や改ざんを防げます。また通常自筆証書遺言では必要であった検認が不要になり、相続人にとって相続手続きの負担が減ります。

-

- Q.自分が書いた遺言書を誰かに見られてしまう恐れはありませんか?

- A.いいえ、生前に閲覧が出来るのは遺言書を書いた本人のみです。家族であっても閲覧は出来ません。相続開始後は相続人や受遺者、遺言執行者などの遺言書に関係する方のみが見ることが出来ます。

まとめ

この記事のポイントは以下のとおりです。

- 保管制度を利用するには事前に遺言書を作る必要がある

- 保管申請をするときは遺言書保管所の予約が必要

- 持ち物を忘れると何度も遺言書保管所に足を運ばなければいけない

保管制度を利用することにより、従来起こっていた相続トラブルが防止できるメリットがあります。また最新の情報が入りましたら逐一ご紹介します。