【2020年4月改正】配偶者居住権とは?メリット・デメリットを事例で解説

今、相続業界で一番のトピックスとなっているのは配偶者居住権です。

相続が発生した時、相続人が不仲の場合、自宅の相続を巡って相続トラブルになる傾向があります。そのとき、配偶者居住権をうまく活用することによって、今まで起こっていた相続トラブルがすんなり解決出来る可能性が出てきたのです。しかし、新しい法律なので「テレビで聞いたことはあるけどよく分からない」と思っている方も多いと思います。

この記事では、配偶者居住権の基本的な内容からメリット・デメリット、配偶者居住権を使った相続トラブル解決法まで、今まさに知りたい最新情報を事例をもとに解説していきます。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権の内容や仕組み、施行日、種類、要件などのまずは知っておきたい基本的な情報は下記の通りです。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、今まで住んできた自宅にそのまま住み続けられるという権利です。つまり、ご主人が亡くなったとき、一緒に住んでいた奥さんは、今までの自宅に住み続けられるという権利です。

当たり前のように感じますよね?実はこれが当たり前ではないんです。住み続けられる場合の多くは相続人同士の仲が良好な場合です。もし不仲であったら、、、それはこの記事の後半で事例を交えて解説しますね。

なお、配偶者居住権の登記手続きについては「配偶者居住権の登記手続き【登記申請書の記載例付】」に詳しい記事があります。

配偶者居住権の仕組み

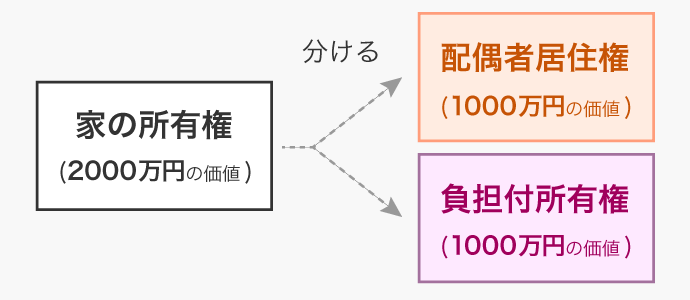

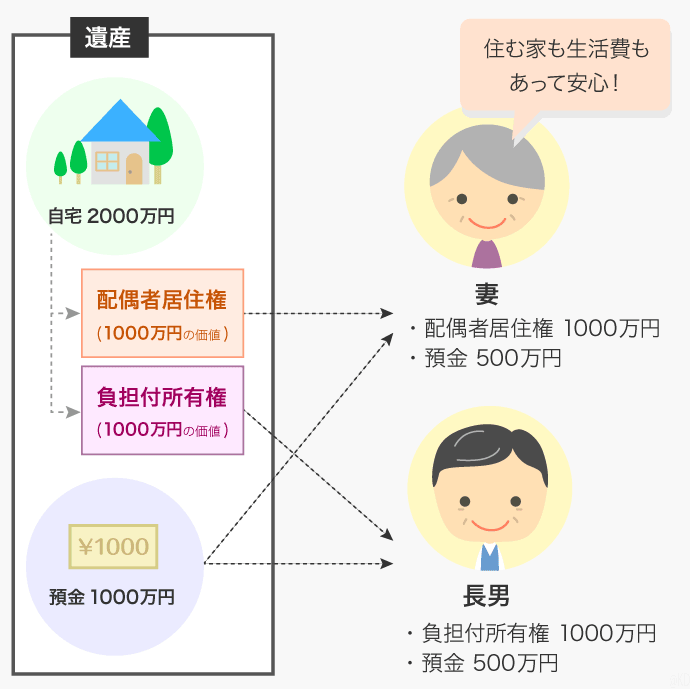

配偶者居住権の仕組みは、「家の所有権」を「家に住む権利(配偶者居住権)」と「配偶者居住権の負担が付いた所有権(負担付所有権)」の2つに分けることです。2つに分けることによって「家の所有権全体の価値」が「家に住む権利(配偶者居住権)の価値」と「配偶者居住権の負担が付いた所有権(負担付所有権)の価値」に分かれます。

所有権を持っていると、その家を自由に利用することが出来ます。しかし、所有権に配偶者居住権の負担が付いていると、家の名義は所有者のものですが、実際に利用する人は配偶者居住権を持っている人になります。

そのため、所有者は家を自由に利用することが出来ないので、所有権の価値が下がります。

そうすることによって、遺産である自宅全体の価値が2000万円だとすると、配偶者居住権の価値が1000万円、負担付所有権の価値が1000万円というように分けられます。そして、それぞれの権利を別々の相続人に相続させることが出来るのです。

配偶者居住権は2種類ある

配偶者居住権は、配偶者居住権と配偶者短期居住権の2種類があります。

配偶者居住権

配偶者居住権は、遺言書や遺産分割協議、家庭裁判所の審判などにより取得できる権利なので、当然に認められる権利ではありません。要件が厳しい代わりに、期間は自由に決めることが出来、配偶者の終身(亡くなるまで)とすることも出来ます。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は、相続開始時に配偶者が無償で被相続人の建物に住んでいた場合に、配偶者に当然に認められる権利です。当然に認められる居住権なので、遺言書や遺産分割協議が必要ではありません。その代わり、期間は6ヶ月と短めに設定されています。

配偶者居住権の成立要件

上記のように配偶者短期居住権は「相続開始時に配偶者が被相続人の建物に無償で住んでいた場合」に当然に認められる権利でしたが、配偶者居住権は違います。配偶者居住権の成立要件は下記の2点です。

- 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していること

- 遺産分割協議・遺贈・家庭裁判所の審判のいずれかで配偶者居住権を取得したこと

遺産分割協議・遺贈・家庭裁判所の審判という要件が加わります。

つまり、配偶者居住権が成立するには、相続人間の話し合い(遺産分割協議)や被相続人の意思(遺贈)などが必要なのです。なお、発生障害事由(これがあると成立しない事由)として「被相続人が配偶者以外の方と建物を共有しているとき」があります。

配偶者居住権の施行日は?

この配偶者居住権は、2020年4月1日から施行されます。

そのため、2020年4月1日以降に相続が開始した場合に配偶者居住権が発生し、2020年3月31日以前に相続が開始した場合は、配偶者居住権は発生しません。また、遺言書で配偶者居住権を相続させる場合は、2020年4月1日以降に遺言書を作成しないといけません。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権を使うメリットは大きく分けると「自宅に住み続けられること」、「配偶者の資産を守れること」の2つあります。下記でその解説をしていきます。特に「配偶者の資産を守れること」には、相続トラブルを解決する手段を記載してます。「相続トラブルに巻き込まれたくない!」という方は是非読んでみて下さい。

1.今まで住んできた自宅にそのまま住み続けられる

配偶者を亡くし精神的にも辛い時期に、新しい家に引っ越すことになれば、更に大変な思いをしなければいけなくなるでしょう。配偶者居住権が成立すれば、今まで住んできた住み慣れた自宅に住み続けることが出来ます。そのため残された配偶者も安心して暮らすことが出来ます。

2.老後の生活費を確保しやすく、配偶者自身の資産を守れる

配偶者居住権を利用すると、老後の生活費を確保しやすく、時には配偶者自身の資産を守れます。イメージしやすいように事例をもとに解説します。

よくある事例

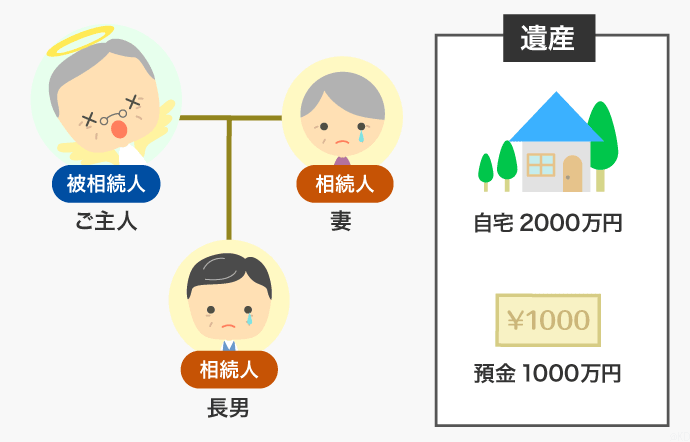

今回の事例は、ご主人の山田太郎さんが亡くなり、妻の山田花子と長男の山田一郎の2人が相続人です。遺産はご主人と妻が2人で暮らしていた自宅(2000万円)と預金(1000万円)です。この相続関係をまとめると下記のとおりです。

| 被相続人 | 山田太郎(ご主人) |

|---|---|

| 相続人 | 山田花子(妻)、山田一郎(長男) |

| 遺産 | 自宅(2000万円)、預金(1000万円)の遺産総額3000万 |

親子の仲がイイ場合

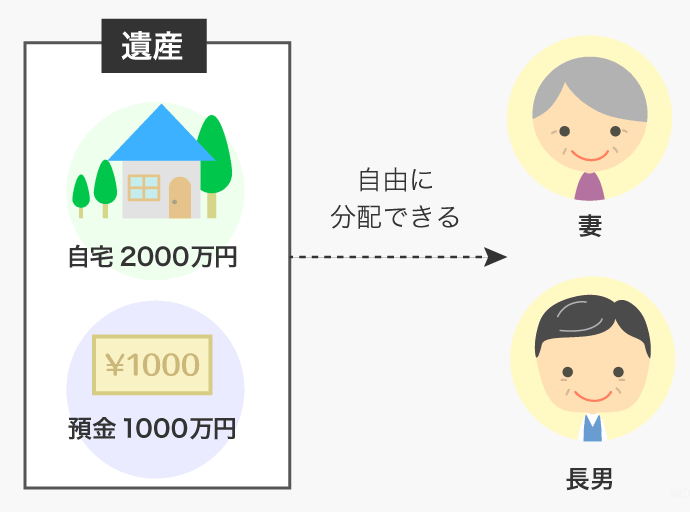

親子の仲がイイ場合は、相続トラブルにはほぼ発展しません。なぜなら相続人間で自由に遺産の分け方を決められるからです。今回のケースだと花子さん、一郎さんが話し合い自宅や預金の分け方を決められます。

そのため自宅と預金を全部花子さんに相続させることも出来ます。自宅と預金を全部花子さんが相続出来れば、老後に生活するための家と生活費が保証されて、花子さんも安心ですよね。

では次に、花子さんと一郎さんが不仲の場合を考えてみましょう。

親子が不仲の場合

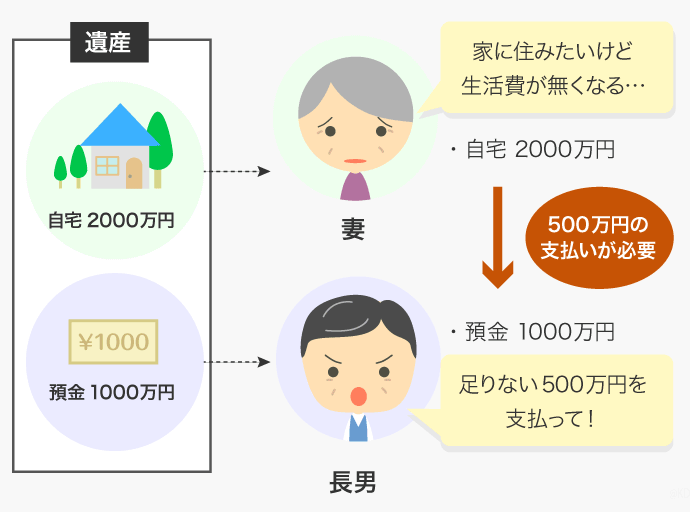

親子が不仲の場合はこんなことが起こります。残された配偶者(今回のケースの花子さん)は、今まで住んでいた家に住み続けたいと考える方が多いです。今さら新しい環境になる精神的な不安や引っ越しの費用等を考えれば、自宅を相続したいと考えるのは自然なことでしょう。

今回のケースで花子さんが、自宅を相続して家に住み続けたいと考えた場合、どうなるでしょう?

花子さんと一郎さんの法定相続分はそれぞれ2分の1です。つまり遺産総額が3000万円なので1500万円ずつが相続出来る金額です。花子さんが自宅を相続すると、花子さんは2000万円分を相続することになり、500万円分を多く相続してしまいますね。そのため、預金を相続出来ないばかりか、逆に一郎さんに500万円を渡さないといけません。

親子の仲がイイ場合は、自由に遺産の分け方を決められましたが、不仲で一郎さんが「法定相続分は絶対相続したい!」と主張したら、遺産のうち2分の1は一郎さんに渡す必要があるからです。

花子さんは一郎さんに500万円を払えれば、自宅に住み続けることは出来ますが、預金は一円も相続出来ません。また500万円が払えないなら、自宅に住めなくなってしまうのです。そうなったら花子さんはこれからの生活に困ってしまいますよね。

このような相続トラブルを解決するために有効なのが「配偶者居住権」です。配偶者居住権を使うと下記のようになります。

配偶者居住権を使った場合

前述したように配偶者居住権の仕組みは、「家の所有権全体の価値」を「家に住む権利(配偶者居住権)」と「負担付所有権」に分けることでした。上記の事例で2000万円の価値のある自宅が、配偶者居住権1000万円とその他の権利1000万円に分けられたとしましょう。そうすると、花子さんは遺産総額3000万円のうち、配偶者居住権1000万円と預金500万円を相続出来ることになります。

その結果、花子さんは今まで住んでいた自宅に住み続けながら、将来の生活費として500万円を相続できるのです。

配偶者居住権が施行される前は、自宅に住めなかったり、500万円を支払う可能性があった花子さんにとってはとてもメリットがある解決手段でしょう。

配偶者居住権のデメリット

次に配偶者居住権のデメリットを2つ解説します。配偶者居住権を使うことのデメリットは、家の利用が制限されたり、担保価値が下がることです。利用を検討する際はまずは下記のデメリットを読んでから利用するか決めましょう。

1.自宅を売却することが困難になる

配偶者居住権の登記がされている自宅を、所有者は勝手に売却出来ません。居住している配偶者の協力が必要になります。なぜなら、所有者が配偶者に無断で自宅を売却したとしても、配偶者は買主に対して配偶者居住権を主張し、住み続けられます。

そのため買主としては、自分が住めない家を買うことは無いでしょうから、実質的に買い手が付かず売却は困難になるのです。もし売却が必要になった時は、配偶者の協力を得て配偶者居住権の登記を外す必要があります。

2.自宅を担保に融資を受けることが困難になる

自宅を担保に融資を受けてリフォーム等をしようと考えても、金融機関から融資を受けることが困難になることが予想されます。なぜなら、配偶者居住権の登記がされていると担保価値が下がるからです。

配偶者居住権の登記がされた後に、金融機関が担保(抵当権)を付けても配偶者居住権が優先され、抵当権を実行しても買主が見つからない可能性があります。金融機関は、そのようなリスクのある家を担保にお金を貸してくれないのです。

配偶者居住権についてのQ&A

配偶者居住権の疑問点をQ&A方式で回答していきます。

-

- Q.配偶者居住権はいつから利用出来ますか?

- A.2020年4月1日以降に相続が発生した場合に利用出来ます。

-

- Q.配偶者居住権で自宅に住むとき、所有者に賃料を支払う必要はありますか?

- A.いいえ。賃料を払う義務はありません。無償で住むことが出来ます。

-

- Q.配偶者居住権は登記をする必要がありますか?

- A.登記をしなくても成立はしますが、登記をしないと第三者に配偶者居住権を主張出来ません。

-

- Q.配偶者居住権の登記は誰が申請しますか?

- A.原則は配偶者と建物所有者が共同で申請します。ただし建物所有者が協力してくれない時は、家庭裁判所の審判手続きを経て配偶者が単独で出来ます。

-

- Q.配偶者居住権は何年間有効ですか?

- A.期間に上限は無く、配偶者の終身とすることも可能です。

-

- Q.自宅が夫と妻の共有名義ですが配偶者居住権は成立しますか?

- A.はい。共有者が配偶者であれば共有名義でも成立します。

-

- Q.自宅が夫と長男の共有名義ですが配偶者居住権は成立しますか?

- A.いいえ。配偶者以外の方が共有者であるときは成立しません。そのため配偶者居住権を成立させたい場合は、生前に長男から夫や妻に名義を変更しておく必要があります。

-

- Q.配偶者居住権を他の人に譲渡出来ますか?

- A.いいえ。配偶者居住権は配偶者の住環境を保護する目的で作られたので、他人に譲渡することは出来ません。

-

- Q.配偶者居住権は相続出来ますか?

- A.いいえ。配偶者居住権を取得した方が亡くなった時、配偶者居住権は消滅します。

-

- Q.配偶者居住権を利用して住んでいる家の修繕義務は誰にありますか?

- A.固定資産税や経年劣化による修繕費などの通常の費用は配偶者が負担します。リフォーム費用や災害などの特別な費用は家の所有者が負担します。

-

- Q.配偶者居住権を取得すると配偶者の相続分はどのような影響を受けますか?

- A.配偶者が配偶者居住権を取得すると、配偶者居住権の評価額分だけ他の遺産について配偶者の取り分は減少します。

-

- Q.自宅の一部を店舗として利用してます。配偶者居住権は成立しますか?

- A.はい。自宅として利用していた部分について配偶者居住権が成立します。もし店舗の営業をやめたときは店舗部分も含めて配偶者は利用出来るようになります。

-

- Q.自宅の一部を他人に賃貸しています。配偶者居住権は成立しますか?

- A.はい。自宅として利用していた部分について配偶者居住権が成立します。もし賃貸借契約が終了したときは貸していた場所も含めて配偶者は利用出来るようになります。

-

- Q.配偶者居住権はいつ終わりますか?

- A.配偶者の死亡、存続期間の満了、建物の滅失、配偶者が所有権を取得した時、善管注意義務などの義務違反があった時などに消滅します。

まとめ

この記事のポイントは以下のとおりです。

- 配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が今まで住んできた自宅にそのまま住み続けられるという権利

- 配偶者居住権の仕組みは「家の所有権」を「家に住む権利(配偶者居住権)」と「負担付所有権」の2つに分けること

- 配偶者居住権を上手く使えば、相続トラブルが発生しても老後の資金を確保しやすい

配偶者居住権は、残された配偶者の住む場所や生活を守ることが出来る画期的な法律改正です。相続トラブルの解決のために多くの方が利用される可能性があります。また最新の情報が入りましたら逐一ご紹介します。