相続で遺言書を使う人のための検認手続き7ステップ

「検認ってどうやればいいの?」

実際に検認が必要になったら、その作業の方法が知りたいですよね。自分で出来そうならやってみるし、面倒くさそうならお願いしたいと思うはずです。

そこでこの記事では、検認手続きの基本的な流れをご説明します。

自筆証書遺言の検認手続き

検認手続きの必要書類や申立書の作成方法、当日の裁判所での手続きの流れなどを7つのステップに分けてご説明します。

ステップ1 必要書類を集める

まずは、下記の検認手続きの必要書類一覧を見ていただき、書類を集めます。検認に必要な遺言書検認の申立書、当事者目録のひな形は、下記の裁判所のHPからダウンロードが出来ます。また、戸籍謄本の集め方について知りたい方は「相続で必要になる戸籍などの書類の集め方」の記事に詳しく掲載しています。

| 必要書類 | 内容 |

|---|---|

| 遺言書検認の申立書 | 家事審判申立書(出典元:裁判所) |

| 当事者目録 | 当事者目録(出典元:裁判所) |

| 戸籍謄本 |

|

| 郵便切手 |

|

| 収入印紙 | 800円分 |

※東京家庭裁判所に1名が申立人となり、1通の遺言書の検認を申立てる場合です。

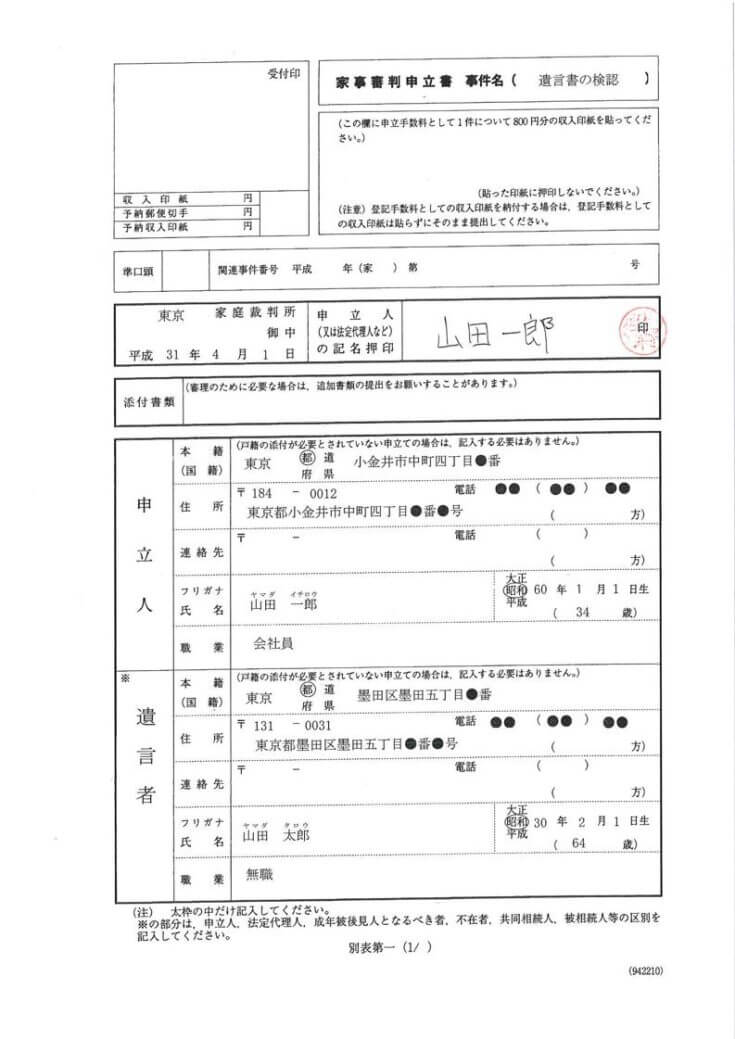

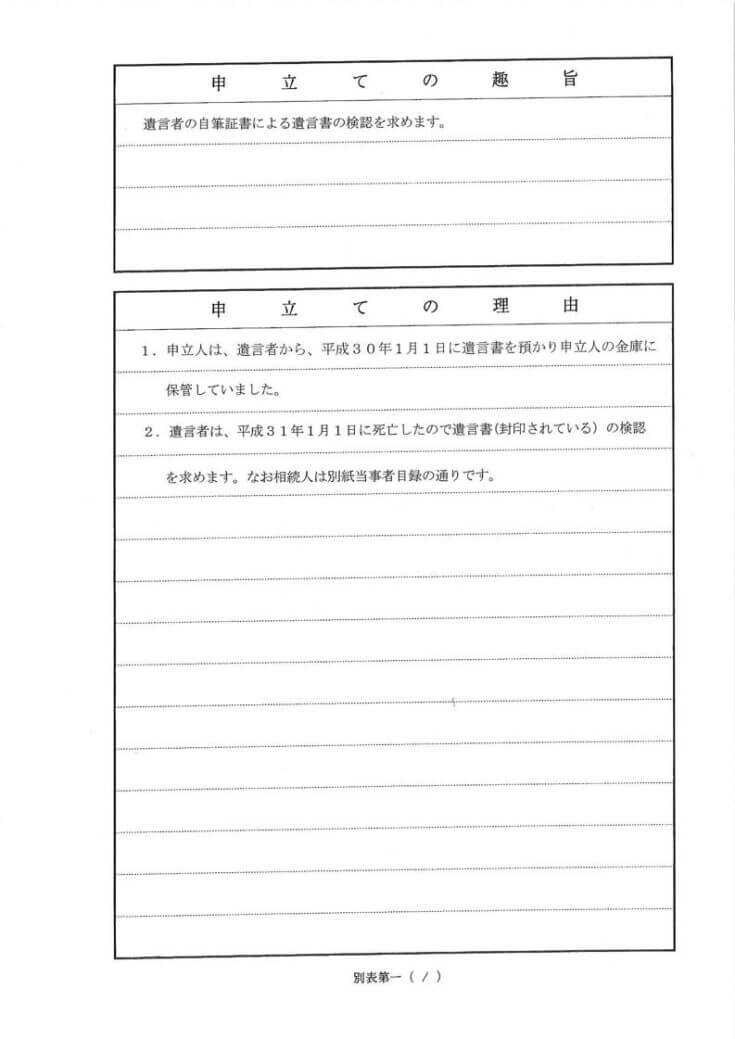

ステップ2 遺言書検認の申立書、当事者目録への記入

次に、検認申立書と当事者目録を記入をします。

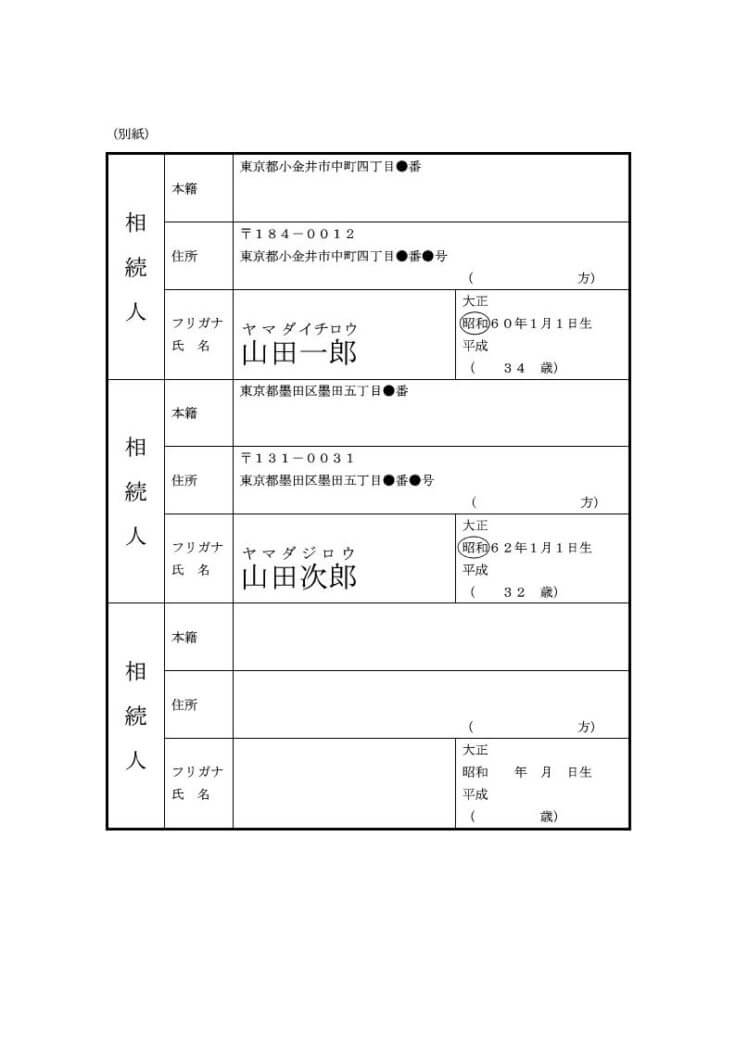

事例として、平成31年1月1日に父である山田太郎が亡くなり、相続人として長男の山田一郎と次男の山田次郎がいます。遺言書を保管していた山田一郎が平成31年4月1日に検認を申し立てるというケースです。このケースで検認申立書と当事者目録を作成すると下記のようになります。

| 遺言書検認の申立書 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 「遺言書の検認」と記入する。 |

| 管轄、日付 | 提出する裁判所名と作成した日付を記入する。 |

| 申立人の記名押印 | 申立人が署名し、捺印(認印可)する。 |

| 申立人の本籍、住所、氏名、生年月日、職業 | 戸籍などを見ながら正確に記入する。 |

| 遺言者の本籍、住所、氏名、生年月日、職業 | 戸籍などを見ながら正確に記入する。 |

| 申立ての趣旨 | 「遺言書の自筆証書による遺言書の検認を求めます。」と記入する。 |

| 申立ての理由 | 理由については、個々の状況に合わせて記入します。 (例) 1.申立人は、遺言者から、平成30年1月1日に遺言書を預かり申立人の金庫に保管していました。 2.遺言者は、平成31年1月1日に死亡したので遺言書(封印されている) の検認を求めます。なお相続人は別紙当事者目録の通りです。 |

| 当事者目録 | 内容 |

|---|---|

| 相続人の本籍、住所、氏名、生年月日 | 戸籍などを見ながら正確に記入する。 |

ステップ3 裁判所への検認申立て準備、申立て

- 遺言書検認の申立書に800円分の収入印紙を張り付ける。

- 郵便切手(82円×4枚、10円×2枚)は貼らずに遺言書検認の申立書にクリップで止める。

- 内容にあった戸籍謄本を遺言書検認の申立書の後ろに並べる。

- 管轄の裁判所を調べる。

- 管轄の裁判所に書類を持参するか、郵送で送付し申し立てる。

ステップ4 検認期日の調整と検認期日通知書の到着

家庭裁判所への申立て後、1週間前後で裁判所から検認期日をいつにするか、候補日の電話が来ます。候補に挙がった日付で裁判所に行ける場合はその旨を伝えます。その後、検認期日通知書という正式な検認期日の案内文章が裁判所から届きます。

ステップ5 当日の持ち物を用意

検認では基本的に以下の持ち物が必要になりますので、忘れずに用意します。

- 遺言書

- 印鑑(遺言書検認の申立書に押した印鑑)

- 身分証明書(運転免許証や保険証など)

- 収入印紙150円分

- 検認期日通知書

ステップ6 裁判所での検認手続き

裁判所に着いたら、検認期日通知書に書かれている待合室で、自分の順番が来るまで待ちます。検認手続きは、一般の裁判と違い他人に公開されるものではありませんので、一人一人順番に行います。実際の裁判所内での検認手続きは、本人の確認や検認の意味の説明などが行われ15~20分程度で終わります。

ステップ7 検認済証明書の発行

検認手続きが終わると裁判所書記官が、遺言書に検認済みの証明書を添付してくれます。この証明書の添付に事前に用意した収入印紙150円が必要です。検認済みの証明書の添付が終わったら検認手続きは終了です。

まとめ

以上が検認手続きの流れです。すべてスムーズに手続きが進んでも2ヶ月程度の期間が必要です。少し大変な手続きですが、この検認手続きをしないと相続手続きで遺言書が利用できません。一つ一つ手続きを進めていって検認手続きを完了させましょう。