不動産の相続でも使える相続関係説明図の作り方【ひな型付】

「相続人が誰なのかスグに分かるように整理したい」

大変な思いをして取った戸籍。何度も何度も読み返したくはないですよね。

戸籍を集めたら、図を作ってしまえば自分の頭の中も整理できるし、説明する相手にも伝えやすくメリットがあります。

そこでこの記事では、相続関係を図にする方法をご紹介します。

相続関係説明図を作るメリット

相続関係説明図は、無くても相続手続きは進められます。しかし用意することによって、下記のようなメリットがあります。

メリット1 相続人を把握しやすい

相続関係説明図は、相続人が誰なのか視覚的に分かるようになっています。わざわざ多くの戸籍謄本を読み解かなくても、一度図にまとめてしまえば相続人や法定相続分を把握するのが容易になります。

メリット2 遺産分割協議に役立つ

相続は一人一人内容が異なるので、中には相続人が複雑な場合もあるでしょう。例えば、「何度か結婚をしていて前の奥さんとの間に子供がいる場合」や「相続人になる予定の方が既に亡くなっている」などです。

その場合でも遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。一人でも相続人を抜かすと無効です。相続関係説明図があれば、相続人を抜かしてしまうことを防いだり、遺産分割協議をする際、「なぜこの人が相続人になるの?」という質問に対しても、説明しやすくなります。

メリット3 法務局から戸籍謄本を返してもらえる

相続登記を申請する時、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を提出する必要があります。そのまま原本を提出すると法務局から戸籍謄本は返却されません。しかし、相続関係説明図を作成して戸籍謄本とともに提出すれば、戸籍謄本の原本は返却されます。相続手続きでは相続登記以外でも戸籍謄本が必要になるので、原本は返してもらった方が経済的にも手間的にもいいです。

まずは事前準備

相続関係説明図を作ると上記のようなメリットがありますし、相続は一生のうちに何度も経験するものではないので、確実に手続きを進めるためにも相続関係説明図を作りましょう。

相続関係説明図を作るときにまず行うことは、下記の書類を事前に手元に用意することです。事前準備をしっかりすれば、作成がスムーズに進むからです。なお、戸籍の取得方法については、「相続で必要になる戸籍などの書類の集め方」に詳しく掲載しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 被相続人について必要なもの |

|

| 相続人について必要なもの |

|

| その他必要なもの |

|

よくある事例 ~父が死亡し母、子供が相続人になるケース~

事前準備が終わったら、下記のよくある事例をもとに相続関係説明図の作成方法を説明していきます。

今回は、父が死亡し母と子供2名の合計3名が相続人となり、母が不動産を相続するという、一番よくある事例です。

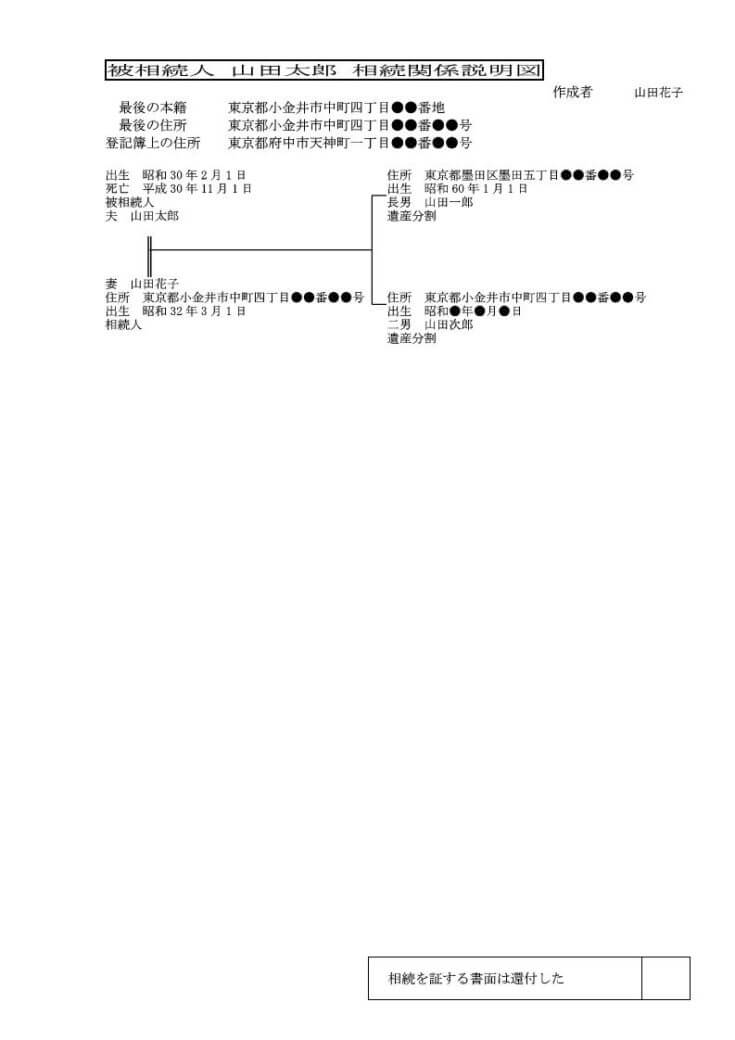

父親の山田太郎(小金井市在住)が平成30年11月1日に亡くなりました。相続人は母親の山田花子、長男の山田一郎(墨田区在住)、次男の山田次郎(小金井市在住)です。山田太郎の遺産である自宅が、山田太郎名義のままになっているので、山田花子は自分名義に相続登記をしたいと思っています。そのためまずは相続関係説明図を作ることからはじめました。

このケースをまとめると下記のとおりです。

| 山田太郎(父親) | 氏名 山田太郎

住所 東京都小金井市中町四丁目●●番●●号 本籍 東京都小金井市中町四丁目●●番地 生年月日 昭和30年2月1日 死亡日 平成30年11月1日 |

|---|---|

| 山田花子(母親) | 氏名 山田花子

住所 東京都小金井市中町四丁目●●番●●号 生年月日 昭和32年3月1日 |

| 山田一郎(長男) | 氏名 山田一郎

住所 東京都墨田区墨田五丁目●●番●●号 生年月日 昭和60年1月1日 |

| 山田次郎(次男) | 氏名 山田次郎

住所 東京都小金井市中町四丁目●●番●●号 生年月日 昭和62年4月1日 |

| 登記簿上の住所 | 東京都府中市天神町一丁目●●番●●号 |

| 事情 | 山田太郎名義の不動産を相続人3名で 遺産分割協議をし、山田花子名義に相続登記する |

相続関係説明図のひな型

上記の事例を相続関係説明図に表現すると、下記の相続関係説明図のひな型のようになります。このひな型は、今回のよくある事例の相続関係説明図なので、ご自身で使う際は、自分の相続内容に合うように修正してください。

相続関係説明図のひな型

ダウンロードする(ワードファイル形式)

相続関係説明図の記載方法

上記のよくある事例の相続関係説明図を作成するときの記載方法や注意点は下記の通りです。

| 題名 | 「被相続人 山田太郎 相続関係説明図」と記載する |

|---|---|

| 最後の本籍 | 山田太郎の戸籍謄本を見ながら、最後の本籍地を記入する |

| 最後の住所 | 山田太郎の住民票を見ながら、最後の住所を記入する |

| 登記簿上の住所 | 登記簿謄本を用意し、登記簿謄本に書かれている山田太郎の住所を記入する |

| 被相続人の記載 |

|

| 被相続人の立場を記入 | 立場が分かるように、被相続人の氏名の近くに「被相続人」と記入します。 |

| 相続人の記載 |

|

| 相続人の立場を記入 |

相続人全員の氏名の近くに「相続人」と記入する

不動産を相続する相続人の氏名の近くに「遺言」と記入する |

| 作成者 |

|

| 相続を証する書面を還付した欄 | こちらの記載は法務局で使用する欄になるので、ひな形のように捺印できる欄を作成する |

| 図について |

|

まとめ

相続関係説明図を作っておくと、相続人が把握しやすかったり、法務局から戸籍を返してもらえたりとメリットがあります。今回の相続関係説明図のひな型は、当事務所で使っている相続関係説明図と同じなので、正確に作成すれば法務局での相続登記にも使用出来ます。自分で相続登記をやってみようと思っている方は、使用してみてください。

時間がない、手間をかけたくないという方のために、当事務所ではサポートプランをご用意しています。